撩拨心弦:论"撩组词"背后的语言游戏与情感密码

在当代汉语的浩瀚词海中,有一种特殊的构词现象悄然兴起——"撩组词"。从"撩妹"到"撩汉",从"撩情"到"撩心",这些以"撩"为核心的词组如春风般拂过我们的语言生活,在社交媒体、影视作品和日常对话中频繁闪现。"撩"这个原本普通的动词,在现代语境中被赋予了全新的文化内涵和情感色彩,它不再仅仅表示"挑逗"或"拨弄"的简单动作,而成为了一种微妙社交艺术的代名词,一种介于主动与被动、真诚与戏谑之间的情感表达方式。

"撩"字的演变本身就是一部微缩的语言发展史。追溯至《说文解字》,"撩"本义为"理也",有整理、料理之意;后衍生出挑弄、拨动的动作含义,如撩拨琴弦;再到现代汉语中获得情感层面的引申义。这一语义的嬗变过程,折射出汉语词汇强大的适应力和创造力。当"撩"与不同对象组合时,产生了一系列富有表现力的新词:"撩妹"专指男性对女性的吸引技巧,"撩汉"则反转了这一性别指向;"撩情"强调情感层面的互动,"撩心"则直指心灵深处的触动;甚至出现了"自撩"这样的反身用法,形容自我取悦的状态。这些"撩组词"构成了一个相对完整的语义场,覆盖了现代情感交流的多个维度。

从语言学角度审视,"撩组词"的构成遵循了汉语复合词的基本规律,却又突破了传统搭配的限制。"撩"作为核心语素,具有极强的能产性,能够与各类名词性成分自由组合,形成临时性的"非词典词"。这种构词方式反映了语言使用者的创造性思维——当现有词汇无法准确表达某种新兴社交现象时,人们便通过已有语素的重新组合来填补这一空白。值得关注的是,"撩组词"中的宾语多为单音节词(妹、汉、情、心等),这种简洁明快的结构符合 *** 时代语言经济性的要求,便于记忆和传播,也赋予了这一类词特殊的韵律美。

"撩组词"的流行绝非偶然,它精准捕捉了当代人际交往的某些本质特征。在传统社会向现代社会转型的过程中,两性关系、情感表达的方式发生了深刻变化。"撩"所代表的那种试探性、游戏性的互动方式,既避免了过于直白可能带来的尴尬,又比完全被动等待更富主动性,恰好满足了当代年轻人既渴望亲密又保持适当距离的矛盾心理。通过"撩"这一看似轻松的行为,人们实际上在进行精妙的情感试探和边界测量——正如社会学家欧文·戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》中所言,社交互动本质上是一场精心编排的表演,而"撩"正是这种表演艺术的现代变体。

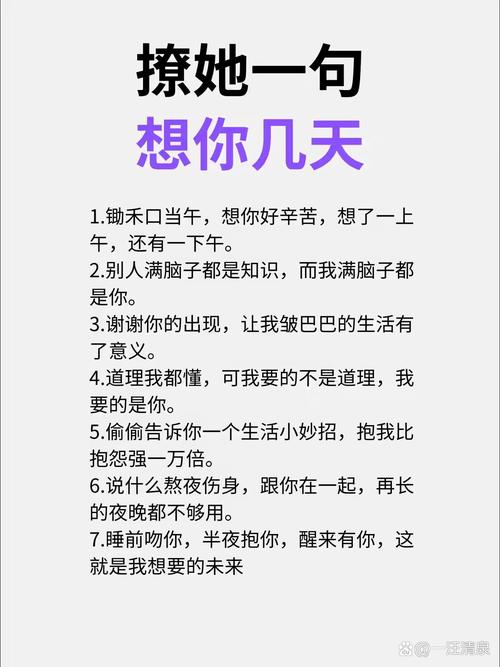

在影视作品和社交媒体中,"撩组词"所描述的行为被进一步戏剧化和模式化。从韩剧中的"摸头杀"到国产剧里的"壁咚",从朋友圈的暧昧文案到短视频平台的调情挑战,"撩"已经发展出一套相对固定的行为脚本和语言套路。这种文化编码的形成,使得"撩"从个别行为升格为一种可学习、可复制的社交技能。各类"撩人金句""恋爱话术"在 *** 上的病毒式传播,更将"撩"变成了一种大众参与的语言游戏。然而,当"撩"被简化为技巧和套路时,其背后真实的情感交流反而可能被遮蔽——这正是"撩文化"面临的深层悖论。

"撩组词"的流行还折射出当代社会的情感症候。在一个强调效率、速度和即时满足的时代,"撩"提供了一种低投入、低风险的情感体验方式。它不需要承诺,却能够带来类似恋爱的愉悦感;它回避了责任,却可以满足被关注的需求。这种"浅层互动"的盛行,某种程度上反映了现代人在情感领域的谨慎和自我保护——与其全情投入可能受伤,不如保持若即若离的安全距离。心理学家埃里希·弗洛姆在《爱的艺术》中警告的那种"消费主义爱情观",在"撩文化"中找到了新的表达形式。

从更宏观的角度看,"撩组词"现象是语言与社会心理相互塑造的典型案例。语言不仅是交流工具,也是思维方式和价值观念的载体。"撩"类词汇的广泛使用,正在潜移默化地改变我们理解亲密关系的方式——将复杂的情感互动简化为可操作的技巧,将微妙的心灵共鸣转化为可复制的行为模式。这种变化既有解放性的一面(打破了传统情感表达的桎梏),也有值得警惕的一面(可能导致情感的肤浅化和工具化)。

"撩组词"的生命力或许就在于它的暧昧性和多义性。它游走于真诚与套路、艺术与技巧、自由与约束之间,如同它的本义"撩拨"——既不是重重地按压,也不是完全地放手,而是那种恰到好处的轻触,让被撩者和撩者都能在若即若离中体会互动的乐趣。这种语言现象提醒我们:在数字化时代,人类的情感表达既获得了前所未有的新形式,也面临着被异化的风险。如何在使用"撩"这类便捷的情感 shorthand 时,不失去对真实情感深度的感知和追求,或许是每个语言使用者需要思考的问题。

撩组词如同一面多棱镜,折射出现代人在情感交流中的渴望与焦虑、创新与困境。它们不仅仅是语言时尚的产物,更是解码当代社会心理的一把钥匙。当我们说"撩"的时候,我们不仅在描述一种行为,也在表达一种生活态度——在这个充满不确定性的时代,我们依然渴望连接,只是学会了用更轻盈的方式去触碰彼此的心灵。

富贵体育网

富贵体育网