乖:一个被规训的汉字如何反抗

"乖"这个字在当代汉语中承载着太多复杂的社会意涵。当我们说一个孩子"乖"时,表面上是在表扬其顺从、听话的品质,但在这简单评价的背后,却隐藏着一整套关于"好孩子"的社会规训机制。"乖"不是一个中性的描述词,而是一种权力话语,它通过语言建构着儿童应当成为的样子,同时也建构着成人期望中的理想童年图景。从构词法的角度看,"乖"字本身就像一面镜子,映照出中国文化中关于服从与个性的永恒张力。

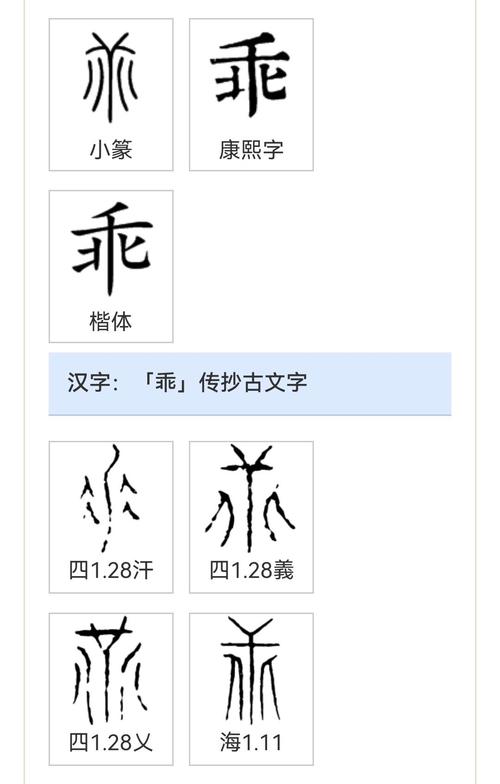

"乖"字的甲骨文形态已不可考,但小篆中的写法呈现出一个"千"字与"北"字的组合。许慎在《说文解字》中解释为"戾也,从千从北。北,乖也",暗示其本义与违背、背离有关。这种原始意义与当代用法形成鲜明对比——最初表示"违背"的字,如何演变成了对"顺从"的赞美?这一语义反转本身就是一个值得玩味的文化现象。在历史的长河中,"乖"逐渐从表示性格执拗、行为反常的贬义词,蜕变为对儿童驯服态度的褒奖,这一转变过程恰恰映射了中国传统社会对个体服从性的日益重视。

从构词能力来看,"乖"字在现代汉语中展现出惊人的繁殖力。"乖巧"、"乖顺"、"乖张"、"乖戾"、"乖乖"等词汇构成了一个以"乖"为核心的语义 *** 。有趣的是,这些衍生词呈现出明显的价值分裂——"乖巧"、"乖顺"明显带有褒义,而"乖张"、"乖戾"则带有贬义。这种分裂恰恰反映了社会对"乖"的矛盾态度:适度的乖是美德,过度的乖则是缺陷。当我们用"乖乖"来称呼宠物或爱人时,这个叠词形式又赋予了"乖"一种亲昵的情感色彩,使其从行为评价转变为情感表达。这种语言现象告诉我们,"乖"从来不是一个简单的概念,而是承载着多重社会期待和情感投射的复杂符号。

在教育语境中,"乖"构成了一种隐形的暴力。老师表扬"乖学生",家长希望有"乖孩子",这种评价体系无形中制造了一种等级秩序——顺从者在上,叛逆者在下。法国哲学家福柯曾指出,权力通过话语建构真理体系,而"乖"正是这样一种话语实践,它定义了什么是"好"的行为标准。更为隐蔽的是,这种评价往往与性别相关联——女孩被要求"乖"的频率远高于男孩,反映出传统文化对女性温顺特质的期待。当一个小女孩因"乖"受到表扬时,她接收到的不仅是肯定,还有一整套关于女性应当如何行为的隐性课程。

在儿童文学中,"乖"的意识形态表现得尤为明显。从《三字经》中的"融四岁,能让梨"到当代童话中听话的小主人公,"乖"被塑造成一种值得追求的美德。但值得警惕的是,这类叙事往往简化了成长的复杂性,将儿童丰富多样的个性压缩为"乖"与"不乖"的二元对立。德国教育家福禄贝尔曾强调,游戏是儿童的天性,而过度强调"乖"可能会压抑这种天性。当文学作品中不断强化"乖"的正面形象时,实际上是在参与一种社会规训,将外在的行为标准内化为儿童的自我要求。

当代社会正在经历一场关于"乖"的价值重估。随着教育理念的更新,越来越多的人开始质疑"乖"是否真的等同于"好"。心理学研究表明,适度叛逆的儿童往往更具创造力和独立思考能力。在创新经济时代,传统意义上的"乖孩子"可能反而不适应快速变化的社会需求。这种价值观的变迁也反映在语言使用上——"乖"作为一个评价词的使用频率正在降低,取而代之的是更多元、更中性的描述方式。这一语言现象背后,是整个社会对儿童个性发展更加开放和包容的态度转变。

解构"乖"这一概念,我们或许能找到一种更为健康的教养方式。加拿大心理学家戈登·诺伊费尔德提出,真正的教养不是制造顺从,而是培养适应力。当孩子表现出所谓的"不乖"行为时,那可能不是需要纠正的缺陷,而是成长过程中的必要探索。成人世界需要学会欣赏儿童天性中的"不乖",因为那往往是创造力和生命力的表现。与其用"乖"来束缚孩子,不如为他们提供安全的环境去尝试、犯错和发现自我。

"乖"字的旅程从背离到顺从,再到当代的价值重估,折射出中国文化对个体与社会关系的不断思考。当我们组构"乖"这个词时,我们不仅在玩味汉字的结构之美,更在参与一场关于如何定义"好孩子"的社会对话。或许,真正成熟的社会不在于能制造多少"乖"的个体,而在于能否包容那些"不乖"却充满生命力的灵魂。在教育的终极意义上,培养会思考的"不乖"比制造盲从的"乖"更为珍贵——这可能是"乖"这个字给我们最深刻的启示。

富贵体育网

富贵体育网