从"乒乓"到"乓组词":一个拟声词如何成为文化符号的隐喻

清晨的公园里,乒乓球台前传来清脆的"乒乓"声;深夜的写字楼内,键盘敲击发出密集的"噼啪"响; *** 聊天框中,"哈哈哈"的字符瀑布般倾泻而下——这些声音与符号构成了我们日常生活的背景音乐。而在这看似寻常的现象背后,隐藏着一个值得深思的语言现象:拟声词如何从单纯的声音模仿,演变为承载复杂文化意义的符号?"乓组词"这一概念恰如其分地捕捉了这种从声音到意义的奇妙转化过程,它不仅仅是一种构词方式,更是一面映照当代社会文化心理的多棱镜。

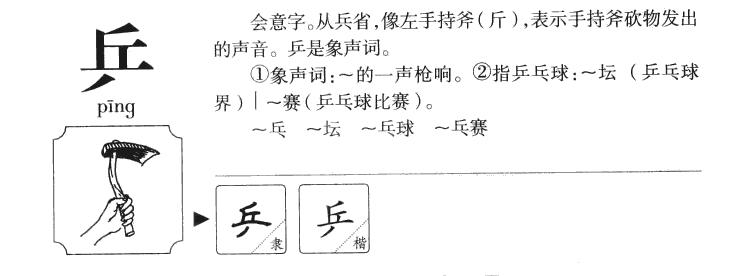

拟声词是人类语言中最原始也最普遍的元素之一。从婴儿牙牙学语时模仿的"汪汪"、"喵喵",到古希腊语中蜜蜂飞舞的"bombos",再到汉语里小雨"淅淅沥沥"的细腻描绘,声音与意义的直接关联似乎根植于我们的语言本能。法国哲学家卢梭在《论语言的起源》中提出,人类最初的语言就是由这类自然声音的模仿构成的。然而,随着文明发展,语言逐渐抽象化、概念化,拟声词却并未消失,反而以新的形式融入我们的表达系统。"乓组词"现象正是这种古老语言形式在现代语境下的华丽转身。

"乓组词"的典型特征在于它通过重复、变奏或组合简单的拟声音节,创造出富有表现力的新词。 *** 流行语中的"Duang"、"skr"、"奥利给"等,都是这一现象的生动体现。这些词汇往往先因其声音特质而引人注意,随后在集体使用中被赋予超越原初含义的文化内涵。"Duang"最初只是模仿特效音,却最终成为表达震惊、夸张的通用符号;"skr"源自汽车轮胎打滑声,在嘻哈文化中转化为对精彩表现的喝彩。这种从声音模仿到意义承载的转变过程,揭示了语言符号任意性原则的一个有趣例外——在某些情况下,声音与意义确实存在天然联系,而这种联系又被人为地扩展和丰富。

从语言学视角看,"乓组词"挑战了索绪尔关于语言符号任意性的经典论断。传统理论认为,词语的声音形式与其所指概念之间没有必然联系,而"乓组词"却展示了声音与意义之间可感知的关联性。美国语言学家约翰·奥哈拉提出的"象似性"理论为此提供了合理解释:语言符号并非完全任意,其形式与意义之间存在某种程度上的相似性。当我们在微信里打出"哈哈哈哈"而非简单的"哈"时,字符的重复不仅模仿了笑声的持续,更传达了笑的程度和情绪强度。这种形式与意义的对应关系,使"乓组词"成为语言象似性的绝佳例证。

"乓组词"的流行与当代社会文化心理密切相关。在信息爆炸、注意力稀缺的数字时代,能够迅速吸引眼球、传递情绪的表达方式具有天然优势。德国哲学家本雅明曾指出技术复制时代艺术作品的"灵光"消逝,而"乓组词"或许代表了语言领域的一种反向运动——通过回归声音的原始力量,在碎片化传播中重建表达的即时性与感染力。当年轻人用"yyds"(永远滴神)替代传统赞美词时,他们不仅在使用一种简写,更是在参与一种语言游戏,通过声音的新奇组合获得群体认同感。这种语言现象折射出当代年轻人对标准化表达的叛逆,以及对个性化、游戏化沟通方式的追求。

从文化符号学的角度看,"乓组词"的兴起与全球青年亚文化的蓬勃发展密不可分。日本动漫文化中的"モフモフ"(柔软蓬松的感觉)、韩国流行音乐中的"치킨"(炸鸡,也指追剧时吃的食物)、中国 *** 文化中的"种草"——这些跨越国界的语言创新,都遵循着类似的"声音驱动意义"的生成逻辑。法国社会学家布尔迪厄的文化资本理论在此显现出解释力:掌握并灵活运用这些新兴词汇,成为特定群体内部的文化资本象征,标志着对流行趋势的敏感度和群体归属感。

"乓组词"现象也引发我们对语言演变的思考。语言学家萨丕尔和沃尔夫提出的"语言相对论"认为,语言结构影响思维方式。当"乓组词"日益丰富我们的表达手段时,它是否也在悄然改变我们的认知模式?当"破防"、"真香"这样的拟声衍生词能够精准捕捉复杂心理状态时,它们实际上为我们提供了新的概念工具,使我们得以更细腻地感知和描述内心世界。这一过程类似于心理学家维果茨基所强调的语言在思维发展中的媒介作用——新型语言符号创造新的思维方式。

站在更宏观的历史维度,"乓组词"现象延续了人类语言创造力的一贯传统。从《诗经》中的"关关雎鸠"到李白笔下的"飒飒东风细雨来",从乔伊斯《尤利西斯》中的拟声实验到当代 *** 流行语,人类始终在探索声音与意义的诗意联结。"乓组词"或许只是这一悠久传统在数字时代的新篇章,它既是语言游戏,也是文化创造;既是群体认同的标记,也是个体表达的解放。

当乒乓球再次在台面上弹跳发出"乒乓"声响,这简单的拟声词已不再只是声音的模仿。它成为了一个文化隐喻,提醒我们语言的生动性、社会性和创造性。在标准化表达日益主导的今天,"乓组词"现象保存了语言游戏的本真乐趣,也为汉语的创新发展提供了一条充满可能性的路径。它告诉我们,语言的生命力恰恰在于这种不断跨越边界、混合类型的创造性活力——从声音到意义,从模仿到创造,从个体表达到文化共鸣。

富贵体育网

富贵体育网