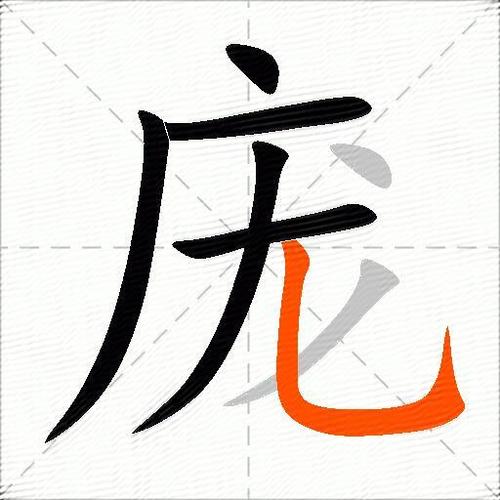

庞组词:汉字迷宫中的权力游戏与身份建构

在中国古代社会的权力结构中,有一个鲜为人知却影响深远的现象——"庞组词"。这并非指某个具体的词汇,而是对古代官僚体系中一种特殊命名方式的概括性描述。庞组词现象,是指通过精心设计的文字组合,构建起一套复杂而晦涩的官僚话语体系,这套体系既是一种身份标识,也是一种权力屏障。它如同一座由汉字砌成的高墙,将"知者"与"不知者"严格区分开来,成为古代知识精英维护其特权地位的语言工具。庞组词背后折射出的,是中国传统文化中文字与权力的深层纠葛,以及通过语言建构社会等级的精妙机制。

庞组词的首要功能在于建构一种排他性的知识体系。在中国古代,文字从来不是简单的交流工具,而是承载着"道统"的神圣符号。《周礼》中记载的官职名称,《尚书》中使用的古奥词汇,乃至历代官方文书中特有的表达方式,都构成了庞组词的庞大库存。这些词汇往往故意偏离日常语言,采用生僻字或特殊组合,如"黼扆"(帝王的屏风)、"珥笔"(史官插笔于冠侧备记事)等,非经专门训练难以理解。明代学者杨慎在《升庵诗话》中曾感叹:"今之官府文书,字字皆要训诂,句句须得讲解。"这种刻意的语言复杂化,实质上创造了一种知识垄断,确保只有通过严格儒家经典训练的士大夫阶层才能掌握官方话语权。

庞组词现象在历代官职命名中表现得尤为突出。以唐代为例,中央机构"尚书省"下设六部,每部又有四司,这些司的名称如"金部司"、"仓部司"看似简单,实则每个字都经过精心选择,蕴含着深厚的象征意义。"金"不仅指金属货币,更暗喻国家财政的坚固不朽;"仓"则联系着《周礼》中的"仓人"一职,暗示着制度的历史正统性。宋代官职名称更加繁复,如"提举常平茶盐公事"、"权知开封府事"等,冗长的头衔本身就是一种身份展示。清代学者赵翼在《陔余丛考》中指出:"官职之名,愈古愈尊,愈繁愈贵。"这种命名策略绝非偶然,而是通过语言的仪式化,不断强化官僚体系的等级秩序。

庞组词的政治功能在历代变法改革中表现得尤为明显。王安石变法时期,新设立的"制置三司条例司"这一机构名称就极具深意。"制置"表明其超越常规的特别授权,"三司"则暗示对原有财政系统的整合,"条例"强调其立法功能。短短七个字,构建出一个全新的权力中心。同样,张居正推行"一条鞭法"时,这个看似形象的名称实则包含了复杂的税制改革内容。庞组词在此成为政治创新的语言载体,通过创造新的术语来为变革提供合法性。反之,反对变法者也常从质疑这些新词入手,如司马光就批评王安石"创为新奇之名,以惑天下"。庞组词之争,本质上是权力之争的语言表现。

庞组词现象对中国古代文学创作产生了深远影响。科举考试中的试帖诗、八股文,充斥着"麟趾"、"龟鉴"等典故词汇,形成了一种特有的"官样文章"。唐代韩愈倡导的古文运动,表面上反对骈文用典,实则创造了另一套庞组词系统。他的《原道》中"博爱之谓仁,行而宜之之谓义"等定义,成为后世理学讨论的标准术语。宋代苏轼虽主张"常行于所当行,常止于不可不止"的自然文风,但其奏议中仍不免使用"圣谟"、"天眷"等官方用语。清代桐城派更将这种语言艺术推向极致,方苞提出"义法"说,姚鼐讲究"神理气味格律声色",都是在建构新的文学庞组词。这些例子表明,即使是反对 *** 的文人也难以完全摆脱庞组词的思维模式。

庞组词现象在当代社会仍以各种变体存在。学术论文中的专业术语、商业领域的营销话术、 *** 空间的圈层用语,都在不同程度上延续着庞组词的功能。现代官僚体系中的"长效机制"、"顶层设计"等表述,与古代的庞组词有着惊人的相似性。法国社会学家布迪厄曾指出:"语言不仅是交流工具,更是权力工具。"这一洞见在中国庞组词传统中得到了充分印证。庞组词通过控制话语权来维护特定群体的利益,这种机制跨越时空,展现出惊人的生命力。

回望庞组词这一独特的语言文化现象,我们看到的不仅是一套词汇系统,更是中国传统社会权力运作的微观镜像。庞组词如同一把双刃剑,既促进了行政管理的高度专业化,也造成了官僚体系的封闭僵化;既丰富了汉语的表达层次,也制造了沟通的人为障碍。在强调政务公开、语言透明的今天,解构庞组词背后的权力密码,不仅具有学术价值,更对构建现代治理话语体系具有启示意义。当我们在古籍中遇到那些佶屈聱牙的官名术语时,不妨多一分理解:那不仅是文字,更是一场持续千年的权力游戏留下的痕迹。

富贵体育网

富贵体育网