亥时之思:一个汉字背后的文化密码与生命隐喻

在汉字的浩瀚海洋中,"亥"字或许并不起眼,却承载着丰富的文化密码与哲学思考。作为十二地支的末位,亥不仅是一个简单的拼音符号(hài),更是中国人时间观念、生命哲学与宇宙认知的浓缩表达。从"亥时"到"亥猪",从"乙亥"到"亥市",这个看似平常的汉字背后,隐藏着一部微观的中国文化史。当我们深入探索"亥"的拼音与组词世界时,实际上是在解读中华民族集体无意识中的时间密码与生命隐喻。

"亥"的拼音"hài"在普通话中属于去声,发音短促有力,仿佛象征着时间流逝的不可逆转。在十二地支中,亥位居第十二,对应着晚上九点到十一点的亥时,是一日的终结,也是新一天的潜伏期。这种循环往复的时间观念,体现了中国人独特的圆形时间观——不同于西方的线性时间观,中国人更倾向于将时间视为一个永无止境的循环。"亥"因此成为时间轮回的关键节点,象征着结束与开始的神秘交界。古代文人常于亥时独坐沉思,如苏轼《亥子日饮》中所写:"亥子日饮真吾师,心闲手软不须推",正是对这种特殊时刻的诗意捕捉。

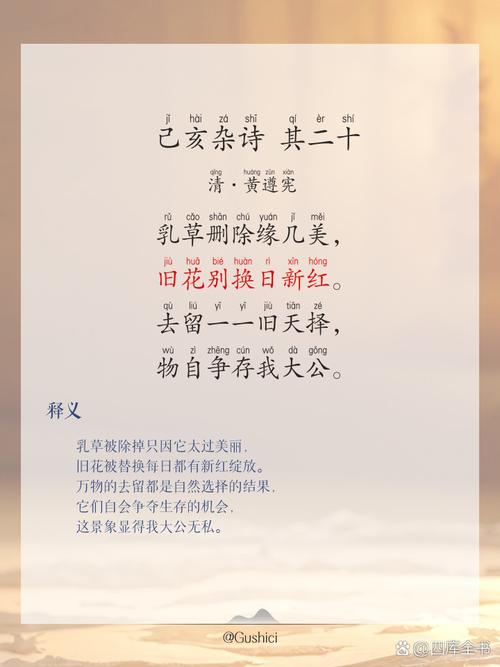

"亥"字在组词中展现出惊人的文化延展性。"亥猪"作为十二生肖之一,将地支与动物相联系,形成了中国人特有的时间人格化表达。民间认为亥年出生者具猪的特质:诚实、宽容、富足。这种将抽象时间具象化的思维,反映了农耕文明对自然规律的深刻观察与拟人化理解。"乙亥"这样的干支组合,则构成了中国传统历法的骨架,六十甲子循环不仅用于纪年,更渗透到命理、择吉等民俗文化中,如《乙亥杂诗》便成为特定历史时刻的文化标记。而"亥市"指夜间集市,揭示了古代商业活动与时辰的紧密关联,展现了传统社会的经济生活节奏。

深入"亥"的字形演变,我们更能触摸到汉字文化的深层肌理。甲骨文中的"亥"像豕形,与"豕"字同源,这解释了为何亥对应猪。金文则线条更为规整,小篆进一步符号化,至楷书定型为今天的形态。这种形变过程,实则是思维方式抽象化的轨迹。许慎《说文解字》释亥为"荄也",指草根,暗示万物归藏之意,与冬季、北方、水等元素相关联,构成了完整的象征体系。在中医理论中,亥时对应三焦经,主张此时应安卧以养阳气,体现了传统医学"天人相应"的整体观。

"亥"作为地支末位,在中国哲学中具有特殊的终始意味。《尔雅·释天》云:"岁阴在亥曰大渊献",描述年终万物归藏的状态。《史记·律书》称:"亥者,该也,言阳气藏于下,故该也",指出亥月阳气潜藏的特质。这种终而复始的哲学观,在《易经》"复卦"中得到充分体现:"反复其道,七日来复",揭示宇宙运行的循环规律。王安石《亥日》诗云:"亥日沙头始卖鱼,百钱可得二斤余",捕捉的正是这种循环日常中的诗意瞬间。

"亥"字组词还反映了传统社会的集体记忆与文化认同。"鲁鱼亥豕"这一成语,典出《吕氏春秋》中因字形相近导致的误读故事,警示人们治学要严谨;"亥步"指猪的步伐,比喻行动迟缓;"亥合"则是古代术数中的概念。这些词语共同构成了以"亥"为核心的意义星座,每个词都像一扇窗口,让我们得以窥见古人观察世界的独特角度。清代学者赵翼在《陔余丛考》中对干支起源的考证,黄宗羲在《易学象数论》中对亥时天象的分析,无不体现传统知识分子对这一符号系统的深刻思考。

当代社会中,"亥"的文化内涵正经历着创造性转化。"互联网+"时代,亥时成为年轻人"夜经济"的黄金时段,传统时间观念与现代生活方式产生有趣碰撞。一些文化创意产品以"亥猪"为原型进行设计,让古老符号焕发新生。在全球化语境下,"亥"所代表的中国传统时间哲学,也为解决现代人的时间焦虑提供了另类思路——那种循环而非线性的时间观,那种强调时机而非单纯时效的智慧,或许正是高速运转的当代社会所缺失的。

站在文化传承的角度重审"亥"的拼音与组词,我们看到的不仅是一个语言符号,更是一把打开中国传统思维方式的钥匙。从甲骨文的刻痕到手机屏幕上的输入,"亥"字穿越三千年时空,依然活跃在我们的语言生活中,这本身就是中华文明连续性的更佳证明。每一个使用"亥"字的瞬间,我们都在不自觉中参与着这种文化的传递与再造。当夜幕降临,亥时将至,这个古老汉字提醒我们:在分秒必争的现代时钟背后,还存在着一种更为圆融、更富哲理的时间体验,它关乎生命节律,关乎天地和谐,也关乎文明的根本选择。

富贵体育网

富贵体育网