搅动的词语:语言游戏背后的文化密码

在汉语的浩瀚海洋中,有一种特殊的语言现象如暗流般涌动——"搅组词语"。它不同于常规的构词法,而是通过有意打破词语的固有结构,将本不相干的字词"搅"在一起,形成看似荒诞却意味深长的新组合。"搅组词语"这一现象,表面上是语言的游戏,实则暗含着中国人特有的思维方式与文化密码。从古代的"打秋风"到现代的"吃瓜群众",从文人的"拆白道字"到 *** 时代的"洪荒之力",这种语言现象贯穿了中华文化的发展脉络,成为我们理解民族心理的一把钥匙。

"搅组词语"在中国文化中有着悠久的历史传统。宋代文人苏轼在《东坡志林》中记载的"打秋风"一词,便是早期"搅组词语"的典范。"打"与"秋风"本无关联,强行组合后却生动描绘了借故索取财物的行为,既有诗意又具讽刺。明清小说中更是不乏此类创造,《红楼梦》里"吃茶"的婉转表达,《金瓶梅》中"走百病"的民俗记载,都展现了这种语言艺术的魅力。古代文人还热衷于"拆白道字"的文字游戏,如将"愁"字拆解为"秋心",将"明"字拆为"日月",在解构与重构中寻找新的意义可能。这种对语言的创造性使用,反映了中国文人突破常规、追求新意的精神取向。

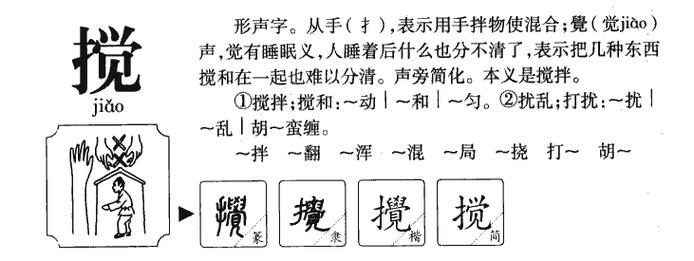

从语言学角度看,"搅组词语"体现了汉语特有的弹性和包容力。汉语作为孤立语,缺乏严格形态变化,字与字之间的组合相对自由,这为"搅组"提供了先天优势。当"吃"与"瓜"组合成"吃瓜","打"与"卡"组合成"打卡"时,虽违背常规搭配,却因汉语的意合特性而被接受。认知语言学认为,这种非常规搭配实际上激活了人们大脑中不同的概念域,通过跨域映射产生新的意义。"躺平"一词搅动了"躺"的静态与"平"的状态,将身体动作与社会心态并置,产生了既有画面感又有批判性的新概念。这种语言创新不是任意的,而是遵循着"远距联想"的认知规律,在看似不相关的事物间建立联系,恰恰体现了人类思维的创造性本质。

"搅组词语"的流行与传播,与当代社会心态和集体焦虑密切相关。 *** 时代涌现的大量搅组新词,如"内卷""佛系""社死"等,都是对特定社会现象的精准捕捉和情绪宣泄。"内卷"将学术概念"involution"意译为"向内卷曲",形象揭示了非理性竞争的社会困境;"佛系"借用佛教术语描述无欲无求的生存态度,反映了年轻人对高压生活的消极抵抗。这些词语之所以能迅速传播,正因为它们击中了时代的神经,表达了难以言说的集体感受。法国社会学家布尔迪厄曾指出,语言不仅是交流工具,更是权力斗争的场域。"搅组词语"的流行,某种程度上是大众对主流话语体系的反叛,通过创造新词来争夺话语权,表达被忽视的群体诉求。

"搅组词语"的创造与接受,深刻反映了中国人的思维特点。与西方亚里士多德式的逻辑思维不同,中国传统思维更倾向于关联性思考,善于在不同事物间建立联系。《周易》的"取象比类",《诗经》的"比兴"手法,都体现了这种思维模式。"搅组词语"正是这种思维的现代延续,它不追求概念的精确界定,而是通过意象的并置激发联想和感悟。当人们使用"油腻"形容中年人时,并非字面意思,而是调动了关于油脂的黏腻触感与世故行为的心理联想。这种"以象尽意"的表达方式,与西方概念性思维形成鲜明对比,构成了中华文化的独特认知风格。

"搅组词语"现象对文化传承与创新具有双重启示。一方面,它是语言生命力的体现,证明了汉语在新时代仍有强大的自我更新能力;另一方面,过度泛滥的词语搅组也可能导致语言失范和交流障碍。如何在保持语言纯洁性与鼓励创新之间找到平衡,是摆在当代人面前的课题。从文化角度看,"搅组词语"的创造过程本身就是一种文化实践,它既传承了古代文字游戏的智慧,又融入了现代社会的焦虑与反思。每个流行新词的背后,都是一幅生动的社会心态图谱。

回望"搅组词语"这一语言现象,我们发现它远不止是文字游戏那么简单。从"打酱油"到"种草",从"接地气"到"硬核",这些看似随意的词语搅动,实则是民族文化心理的现代演绎。它们记录了社会变迁的轨迹,反映了集体情绪的波动,也展现了汉语言无穷的创造潜力。在全球化与数字化双重冲击下,"搅组词语"或许正是汉语保持活力的秘密所在——通过不断的解构与重组,既坚守文化根基,又拥抱时代变化。这种语言现象提醒我们,文化的传承不在于固守形式,而在于延续那种敢于打破常规、创造新意的精神气质,而这正是中华文明历经五千年而不衰的内在密码。

富贵体育网

富贵体育网