启组词:汉字迷宫中的文化密码与思维革命

在浩瀚的汉字海洋中,"启"字如同一位沉默的向导,引领我们进入一个奇妙而深邃的组词世界。当我们以"启"为起点,串联起"启蒙"、"启示"、"启动"、"启程"等一系列词语时,不仅是在进行简单的词汇组合,更是在参与一场跨越千年的文化解码仪式。这些由"启"字衍生出的词语群,构成了一个微型的思想宇宙,折射出中华文明对知识、行动与变革的独特理解。启组词现象,远非语言学上的偶然排列,而是汉字系统内在逻辑与文化智慧的生动体现,它邀请我们重新思考:在碎片化阅读盛行的数字时代,我们是否遗失了某种通过字词深度关联来构建知识体系的珍贵能力?

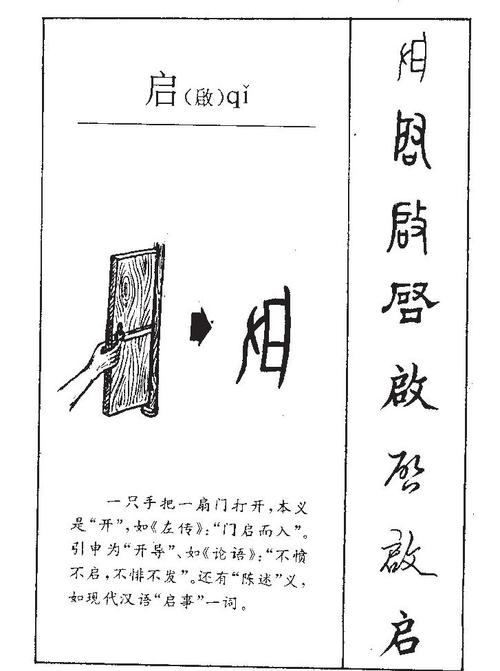

"启"字本身的演变就是一部微缩的文化史。甲骨文中的"启"描绘了一只手推开门户的形象,金文延续了这一意象,而小篆则使其更加规范化。这个简单的动作——开门,在华夏先民的智慧中被赋予了丰富的象征意义。《说文解字》将"启"解释为"开也,从户从口",门户的开启隐喻着视野的开拓、思想的解放。当"启"与其他字结合时,这种开启的意象便以不同形态延续下来。"启蒙"是打开心智之门,"启示"是揭开真理之幕,"启动"是释放能量的初始瞬间。每一个启组词都延续着这一核心意象,却又在不同语境中发展出独特的内涵光谱,展示了汉字通过有限字根表达无限概念的惊人能力。

深入分析启组词的语义 *** ,我们会发现一个精妙的文化编码系统。"启蒙"一词可追溯至《周易》"蒙卦"的"发蒙",指通过教育引导人从蒙昧走向明智,体现了儒家"建国君民,教学为先"的教化理念;"启示"则带有浓厚的宗教哲学色彩,既用于描述神性真理的显现,也指顿悟式的认知飞跃;"启动"与"启程"则更多应用于行动领域,强调从静态到动态的转变过程。这些词语虽然共享"启"字,却在不同的知识领域和文化层面上展开,形成了多维度的意义矩阵。尤为值得注意的是,大多数启组词都蕴含着"从潜在到显现"、"从静止到运动"的转变过程,这种共通的语义特征揭示了中华文化对"开始"与"变化"的独特认知方式——不是断裂式的创生,而是基于既有条件的渐进式展开。

从认知科学视角看,启组词现象展示了人类思维的基本运作模式。心理学家已证实,人类记忆以语义 *** 的形式组织信息,而启组词正是这种 *** 结构的语言外化。当我们学习"启蒙"时,会自然联想到"启示"、"启发"等相关词汇,这种联想不是线性的,而是呈放射状扩散。神经语言学研究表明,阅读"启"字时,大脑会自动激活与之相关的词汇 *** ,这种激活模式具有文化特异性——中文母语者对启组词的神经反应明显强于非母语者。更有趣的是,这种组词能力与创造力呈正相关,能够灵活进行字词组合的人往往在创新思维测试中表现更佳。这或许解释了为何古代中国文人如此重视"属对"、"联句"等文字游戏——它们本质上是训练大脑构建复杂语义 *** 的有效方式。

在当代教育领域,启组词现象提供了反思传统教学法的契机。现行教育体系常将词汇作为孤立单元进行教学,忽视了汉字内在的系统性与关联性。试想,如果教师以"启"字为枢纽,引导学生探索其衍生词群及其背后的文化逻辑,词汇学习将不再是机械记忆,而成为一场文化探索之旅。某实验小学的语文教师曾尝试"字根教学法",以"启"等具有强衍生能力的字为中心组织课程。结果显示,实验组学生不仅词汇量增长更快,而且在阅读理解与写作表达上也显著优于对照组。这一案例暗示,恢复汉字教学的"系统性思维",可能正是提升语文教育质量的关键所在。当学生意识到每个汉字都是一个等待展开的意义宇宙,学习就变成了主动的探索而非被动的接受。

数字时代的信息爆炸使我们的阅读日益碎片化,而启组词所体现的整体性思维恰是一剂解毒良方。在社交媒体和短视频主导的注意力经济中,我们习惯了跳跃式的信息摄取,逐渐丧失了深度关联与系统思考的能力。启组词现象提醒我们,真正的知识不是孤立的数据点,而是相互关联的意义 *** 。古代文人能够通过"吟安一个字,捻断数茎须"的苦吟,在一两个字的选择上倾注巨大心力,正是因为他们深知每个字都牵连着庞大的文化体系。这种对字词关联的敏感度,在信息过载的今天显得尤为珍贵。当我们重新学习像"启"这样的字如何在不同语境中生长变化时,我们实际上是在训练一种更为整全的认知方式——能够看到表象之下的深层联系,在碎片中识别模式,在混乱中发现秩序。

回望"启"字最初的形象——那只推开门户的手,我们或许能获得新的启示。启组词现象不正是为我们打开了一扇理解汉字思维的大门?在这扇门后,等待着我们的是一个以字为媒、以词为桥的广阔世界,其中每个字词都不是孤岛,而是大陆的一部分。认识这一点,我们或许能够重新发现汉语的深邃与优美,并在数字时代的文化湍流中找到那个恒定的支点——汉字本身所承载的系统性智慧。在这个意义上,研究启组词不仅是一项语言学探索,更是一场思维方式的革命,它邀请我们以更为关联、更为整体的方式看待知识、语言与世界。

富贵体育网

富贵体育网