汉字中的"仞":一个被遗忘的高度与深度

在中国汉字的浩瀚海洋中,每一个字都像是一颗璀璨的明珠,承载着悠久的历史与深厚的文化内涵。"仞"这个在现代汉语中已不多见的字,却曾经是古人表达高度与深度的基本单位。当我们翻开《说文解字》,许慎对"仞"的解释是:"仞,伸臂一寻也。"这简单的定义背后,隐藏着一个民族对空间的感知方式,一种独特的度量智慧。本文将从"仞"字的构形、组词及其文化内涵入手,探讨这个看似边缘的汉字如何折射出中华文明的思维方式与价值观念。

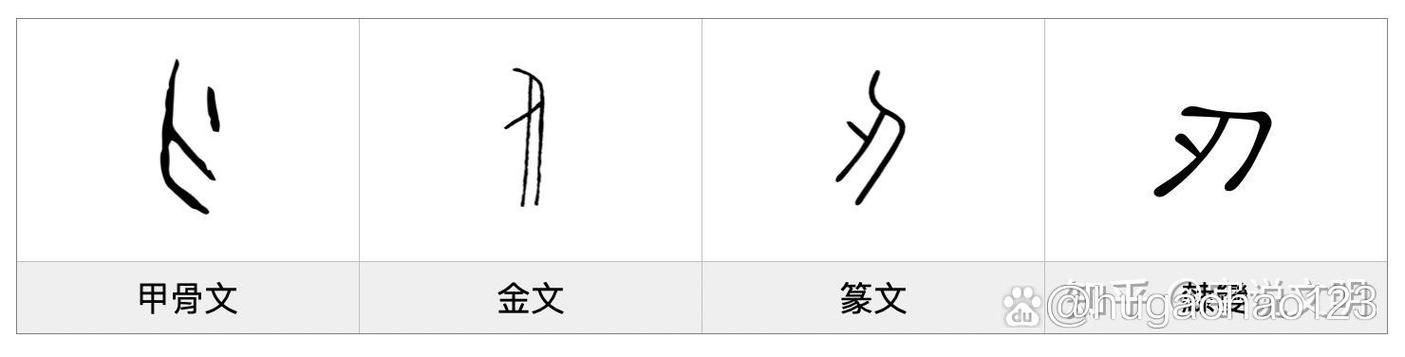

"仞"字由"亻"(人)和"刃"组成,这种构形本身就充满意象。人伸展手臂测量,刀刃般的精确——这种会意构造体现了古人将人体作为自然测量工具的生活智慧。在古代文献中,"仞"作为长度单位,其具体数值虽因时代不同而有所变化(周制八尺为一仞,汉制七尺为一仞),但始终与人体尺度密切相关。这种以人体为基准的度量方式,反映了中国文化中"天人合一"的哲学思想,与西方抽象、标准化的度量体系形成鲜明对比。法国汉学家汪德迈曾指出:"中国传统的度量衡系统建立在人与自然的和谐关系上,而非纯粹的数理抽象。"正是这种差异,使"仞"字成为了解中国古代空间观念的一把钥匙。

"仞"字在组词应用中展现出丰富的文化意蕴。"千仞"一词常见于古代诗文,如《诗经·小雅·车舝》中的"高山仰止,景行行止",后世常以"高山景行"与"千仞"并用,形容品德高尚。李白《蜀道难》中"连峰去天不盈尺"的壮阔景象,也可视为"千仞"意境的诗意表达。在这些文本中,"仞"不仅是高度单位,更成为崇高、伟大、难以企及的象征。古代建筑如城墙常被称为"百仞之城",既是对实际高度的描述,也是对防御能力、威严气势的渲染。《史记》中记载秦始皇筑长城"因地形,用险制塞",其中"高阙百仞"的描写,将物理高度转化为心理震慑。

"门仞"一词则体现了"仞"在深度测量上的应用。《论语·子张》中有"夫子之墙数仞,不得其门而入",这里的"仞"用来衡量学问的深度与门槛的高度。孔子用"数仞之墙"比喻自己学问的深邃,暗示浅尝辄止者难以窥其堂奥。这种将物理尺度转化为精神高度的隐喻手法,展现了中国文化善于将具象与抽象相互转换的思维特点。日本汉学家吉川幸次郎在《中国文学论集》中指出:"中国文人常用空间意象表达抽象概念,这种表达方式构成了中国文学独特的象征系统。"而"仞"正是这一系统中的重要元素。

"仞"字组词还常见于对自然景观的描写中。"万仞"常与"高山"、"绝壁"等词搭配,如"万仞高山"、"万仞绝壁",极言其高峻险要。郦道元《水经注》中描写三峡"两岸连山,略无阙处,重岩叠嶂,隐天蔽日",虽未直接用"仞"字,但描绘的正是"万仞"气势。这些表达不仅是对自然景观的客观描述,更寄托了古人对自然的敬畏之情。中国古代山水画中的高山大川,往往不求严格的透视比例,而是通过"万仞"般的陡峭构图,表达画家对自然的哲学思考。瑞士心理学家荣格在研究东方文化时曾注意到:"中国艺术中的空间表现往往具有心理原型的意义,而不仅是视觉真实的再现。"

随着历史发展,"仞"作为实际度量单位的功能逐渐淡化,但其文化象征意义却在文学艺术领域得到保留和发展。明清小说中,"万丈深渊"、"千仞悬崖"等表达延续了"仞"字的夸张修辞功能。现代汉语中虽然很少单独使用"仞"字,但在"千仞"、"万仞"等固定搭配中,我们仍能感受到这个古老度量单位的生命力。台湾作家余光中在《听听那冷雨》中写道:"青山万仞,绿水千回",正是对这种传统意象的现代传承。

从认知语言学角度看,"仞"字及其组词反映了汉语"以身体度世界"的认知方式。类似"仞"这样以人体为基准的字还有"寸"(手腕脉搏处)、"尺"(手掌展开)、"步"(两脚各迈一次)等,构成了一个基于人体经验的空间概念 *** 。美国语言学家乔治·莱考夫提出的"体验哲学"认为,人类的概念系统很大程度上建立在身体经验基础上,而汉语中的"仞"字系列正是这一理论的绝佳例证。

回望这个被现代人遗忘的"仞"字,我们不仅发现了一个古老的度量单位,更触摸到了中国文化中独特的空间意识和思维模式。在数字化、标准化的今天,重新审视"仞"这样的人体尺度,或许能让我们重新思考人与空间、人与自然的关系。正如法国哲学家梅洛-庞蒂所言:"身体是我们拥有世界的媒介。"而"仞"字正是中国古代先民通过身体理解世界的一个生动注脚。

从"仞"字的组词应用中,我们看到的不仅是一个汉字的使用 *** ,更是一种文化基因的传承。当我们在古诗文中读到"千仞"、"万仞"时,实际上是在与古人共享一种对高度与深度的感知方式。这种感知既是具体的,又是象征的;既是测量的,又是审美的。在全球化语境下,重新发现和珍视这样的汉字文化遗产,对于保持文化多样性、丰富人类的空间想象具有重要意义。"仞"字虽小,却丈量着一个文明的精神高度;"仞"组词虽少,却构筑起一座连接古今的文化桥梁。

富贵体育网

富贵体育网