词语的迷宫:《歧组词》与汉语的无限可能

汉语是一门充满魔力的语言,它不像拼音文字那样依靠字母的线性排列构成意义,而是通过方块字的奇妙组合创造出无限可能。在这个由笔画构筑的宇宙中,有一种特殊的语言现象格外引人入胜——"歧组词"。这些词语如同语言迷宫中的岔路,相同的汉字因不同的组合方式而指向截然不同的意义方向。"东西"可以指方位,也可以指物品;"大人"可以是对长者的尊称,也可以是"体积庞大的人";"生气"可以表示愤怒,也可以指"产生气体"。这些词语构成了汉语中独特的语义景观,它们不仅仅是语言游戏,更是中国文化思维方式的镜像,反映了中国人对世界独特的认知与表达。

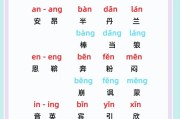

歧组词现象在汉语中俯拾皆是,构成了我们日常语言体验中不可或缺的部分。从结构上看,汉语的歧组词大致可分为三类:一类是词序颠倒导致意义变化,如"蜜蜂"与"蜂蜜";一类是词语内部结构关系不同导致解读差异,如"炒饭"可以理解为动宾结构的"烹饪米饭",也可以理解为偏正结构的"用炒的方式 *** 的饭";还有一类是词语在不同语境中激活不同义项,如"明天"可以指"次日",也可以指"光明的天空"。这些看似简单的词语重组,实则打开了通往不同意义宇宙的大门,展现了汉语非凡的表现力和灵活性。

从认知语言学的角度看,歧组词现象揭示了汉语使用者的独特思维方式。西方语言多依靠形态变化和语法标记来传达意义,而汉语则更倾向于通过字与字之间的关系 *** 建构意义。这种差异造就了中国人整体性、关联性的思维特征。当我们面对"人生"与"生人"这样的歧组词时,大脑会自动进行一种非线性联想,在字与字的多种可能连接中快速确定最合适的意义路径。这种语言处理方式培养了中国人灵活变通的思维方式,能够在看似矛盾或模糊的表达中找到平衡与智慧。正如哲学家维特根斯坦所言:"我的语言的界限意味着我的世界的界限。"汉语的歧组词现象实际上扩展了使用者的认知界限,使思维能够在更多维度上自由流动。

歧组词的美学价值在文学创作中得到了充分展现。中国古代诗人深谙此道,常利用词语的多重组合可能创造诗意。杜甫"感时花溅泪,恨别鸟惊心"中的"溅泪"既可理解为花上的露珠如泪飞溅,也可读作诗人感时伤怀而泪溅;李清照"寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚"中叠词的运用更是将汉语音形义结合的特性发挥到极致。现代文学中,钱钟书《围城》的标题本身就是一个精妙的歧组词——"围城"既可理解为被围困的城市,也可象征婚姻如围城般内外交困的处境。这些例子表明,歧组词不是语言的缺陷,而是汉语特有的美学资源,为文学表达提供了丰富的可能性。

在跨文化交际中,歧组词常成为理解汉语的难点,却也成为展示中国文化独特魅力的窗口。当外国学习者发现"上马"可以指"骑上马背"也可以指"开始某项工作"时,他们开始触摸到汉语思维的隐喻特性;当理解"头疼"既可表示生理疼痛也可形容问题棘手时,他们体会到中国人身心一体的整体观。这些语言现象背后是中国文化中类比联想、整体把握的思维传统。正如语言学家萨丕尔所说:"语言是了解社会现实的指南…人类并不仅仅生活在客观世界中,也不仅仅生活在社会活动的世界中,而是特别依赖于成为该社会表达媒介的特定语言。"歧组词正是汉语作为中国文化表达媒介的独特印记。

从哲学层面思考,歧组词现象或许反映了中国传统文化对确定性的相对态度。与西方追求清晰定义、非此即彼的逻辑传统不同,中国文化更包容意义的模糊性与多义性。"道可道,非常道"、"大象无形"等思想展现了中国人对世界认知的辩证态度。歧组词的存在恰如一面镜子,映照出这种不执著于单一解释、允许多元共存的智慧。在当今全球化语境下,这种语言特性或许能为我们提供一种超越二元对立、拥抱复杂性的思维方式。

《歧组词》这一语言现象看似微小,实则蕴含深远。它不仅是汉语结构的特点,更是中国文化思维的密码。在信息爆炸的当代社会,当交流越来越追求效率与明确时,歧组词提醒我们语言的多义性不是障碍而是财富,模糊地带常常孕育着最丰富的创造力。每一个歧组词都像一扇旋转门,转动之间便进入不同的意义空间,这正是汉语最迷人的魔法。探索这些词语迷宫,我们不仅在学习一门语言,更在体验一种感知世界的方式——灵活而不失根本,多元而自有秩序,这正是汉语给予使用者的珍贵礼物。

富贵体育网

富贵体育网