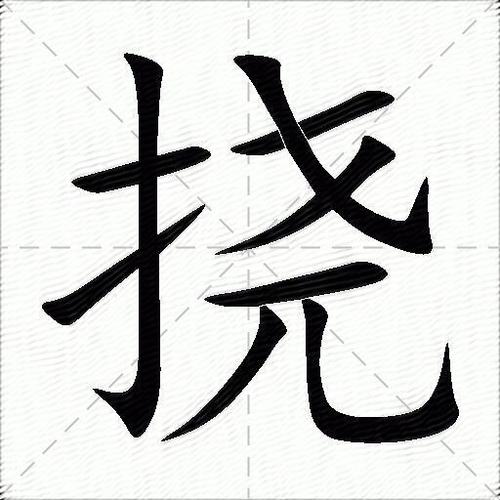

搔首踟躇:一个汉字背后的文明瘙痒与精神突围

"搔"字在现代汉语中似乎已沦为边缘词汇,我们很少在日常生活中主动使用它。然而这个看似简单的动作汉字,却承载着中华文明数千年来对"痒"这一生理现象的哲学思考与文化积淀。从"搔首弄姿"到"搔到痒处",从"隔靴搔痒"到"搔头摸耳",这些由"搔"字组成的词语不仅记录了中国人对身体的认知,更折射出民族心理中那些难以言说的精神瘙痒与突围渴望。

"搔"字最早见于甲骨文,其字形生动地展现了一个人用手抓挠身体的场景。《说文解字》释为"刮也",表明其本义确与抓挠止痒相关。在医学尚不发达的古代,瘙痒既是一种常见的不适,也是一种难以名状的折磨。古人对付瘙痒最直接的方式就是"搔",这一动作成为人类对抗身体不适的本能反应。然而中华文明的高妙之处,在于将这种生理反应升华为文化隐喻,使"搔"字从单纯的动作描述,演变为承载复杂心理状态的文化符号。

"搔首踟躇"一词最早见于《诗经·邶风·静女》:"爱而不见,搔首踟躇。"这里描述的是一位男子等待心上人时的焦灼状态——他不由自主地抓挠头发,在原地徘徊不定。这一意象精准捕捉了人类在焦虑时的典型身体语言,将内在的心理骚动外化为具体的身体动作。值得注意的是,"搔首"在此已不仅是止痒行为,更是心理状态的投射。中国古代文人敏锐地观察到,人在情绪波动时常常无意识地触摸头部,这种细微的身体语言被凝练为"搔首"二字,成为表达内心不安的经典意象。

随着语言的发展,"搔"字组合逐渐从生理层面拓展到心理与社会层面。"隔靴搔痒"比喻做事不得要领,无法解决根本问题;"搔到痒处"则形容言论或行为恰到好处,切中要害。这些成语的共同特点是将生理上的瘙痒与精神上的需求相类比,形成了一套独特的身体隐喻系统。在中国传统文化中,身体从来不是单纯的肉体存在,而是连接天人的微观宇宙,是表达思想情感的重要媒介。"搔"字组合的演变,正是这种身体哲学的语言体现。

唐宋时期,"搔首"意象在诗词中得到极大发展。杜甫"白头搔更短,浑欲不胜簪"道尽老病交加的悲凉;李清照"守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!"虽未直言"搔首",但那种坐立不安的情绪与"搔首踟躇"异曲同工。文人墨客通过"搔"这一动作,将那些难以直接言说的苦闷、彷徨、期待与失落具象化,创造了中国文学中独特的身体修辞美学。

明清小说中,"搔"字组合更趋丰富多样。《红楼梦》中贾宝玉"听了这话,不觉又喜又惊,又悲又叹,搔耳挠腮"的描写,活画出人物内心复杂情绪的外在表现;《儒林外史》中"搔着痒处"的用法,则带有明显的讽刺意味。这些文本中的"搔"已不仅是动作描写,更是人物性格与命运的隐喻。通过观察一个人如何"搔",读者可以窥见其社会地位、性格特征甚至命运走向。

进入现代社会,"搔"字组合的使用频率虽有所下降,但其文化内涵却在新语境下获得新生。 *** 时代流行的"痒点营销",其概念内核与"搔到痒处"不谋而合;当代人常说的"心痒难耐",也是传统"搔"字文化的现代表达。更为深刻的是,在信息爆炸的今天,人们精神上的"瘙痒感"比以往任何时候都更为强烈——我们对新鲜资讯的渴求、对社交反馈的期待、对自我实现的焦虑,无不体现为一种现代性的精神瘙痒。而"刷"手机这一当代动作,与传统的"搔"有着惊人的心理同构性。

从甲骨文到智能手机,从身体瘙痒到精神焦虑,"搔"字组合的演变轨迹恰如一面镜子,映照出中国人心灵世界的变迁。在这个意义上,学习"搔怎么组词"远不止是语言练习,更是对民族心理密码的一次解读。那些由"搔"构成的词语,就像文化基因中的片段,记录着我们先人对身体与心灵关系的思考成果。

当我们在生活中感到"搔首踟躇"时,或许可以想起这个字背后数千年的文化积淀——人类对瘙痒的抵抗从未停止,而对心灵安适的追求更是永恒。从用手抓挠身体到用思想安抚灵魂,"搔"字组合的旅程,正是文明进步的缩影。在解构这些词语时,我们不仅在学习语言,更在继承一种将身体经验升华为精神智慧的文化能力。

富贵体育网

富贵体育网