堵:一个汉字里的文明密码与生存哲学

"堵"字,一个看似简单的汉字,却承载着中华文明几千年的生存智慧与集体记忆。当我们拆解这个字,会发现它由"土"和"者"组成——土者,土地也;者,人也。合起来,便是人与土地的互动关系。这种互动,既可以是防御性的构筑,也可能是阻碍性的拦截。从长城到都江堰,从城市围墙到乡村篱笆,"堵"的艺术与科学贯穿了中国历史的每一个重要时刻。这个字不仅记录了我们祖先如何应对自然与人为的威胁,更折射出中华文明特有的空间观念与边界意识。

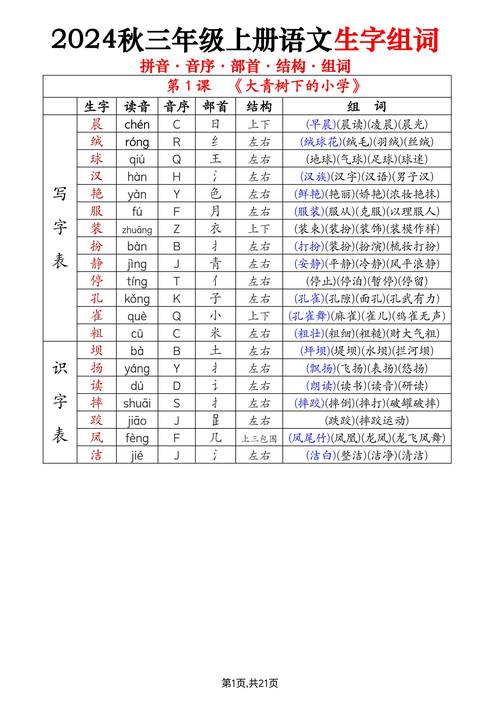

"堵"的读音为dǔ,属于上声,发音短促有力,恰如其意——一种果断的拦截动作。在普通话中,"堵"字拥有丰富的组词能力,能够与不同字词搭配,表达各种细微差别的情境与概念。最基本的"堵塞"指物体阻挡通道,使不能畅通;"堵车"描绘现代都市交通的常态;"堵心"则形象地表达内心郁结不畅的感受;"堵嘴"暗示言语的压制;"堵截"常用于军事或警方行动;而"堵漏"则体现了一种积极的修补行为。这些词语共同构成了"堵"字丰富的语义 *** ,反映了中国人对"阻碍"现象的多维度理解。

从历史维度看,"堵"的技术与理念在中国有着悠久的传统。大禹治水"疏堵结合"的智慧,奠定了中国水利工程的基本思路;秦始皇连接各国长城形成万里屏障,创造了人类历史上最宏大的"堵"的工程;明清北京城的城墙与城门体系,则是城市防御中"堵"的艺术巅峰。这些历史实践不断丰富着"堵"字的文化内涵,使其从单纯的物理阻挡,升华为一种系统的空间治理哲学。中国古代的"堵"从来不是简单的阻断,而是一种有选择的控制——何时该堵,何时该通,堵到什么程度,都需要精准的判断与高超的技术。

在传统医学中,"堵"的概念同样占据重要地位。中医理论认为,人体气血贵在流通,一旦出现"堵"的情况,就会产生各种疾病。"气堵"导致胸闷,"血堵"形成瘀血,"痰堵"引发咳嗽,"食堵"造成积滞。治疗这些病症的 *** ,无论是针灸、推拿还是方药,本质上都是在解决各种"堵"的问题。这种将人体视为微型宇宙,讲究通畅平衡的观念,与中国人对自然和社会管理的理念如出一辙。中医的"通堵"智慧,实际上是一种普遍适用于自然、社会和个体生命的中国式系统思维。

"堵"的心理隐喻同样深刻。中国人常用"心里堵得慌"来形容情绪不畅,这种身体化的情绪表达方式,反映了身心一体的传统观念。在现代心理学视角下,情绪上的"堵"实际上是心理能量流动受阻的表现。如何疏通这些心理堵塞,成为个人成长的重要课题。有趣的是,中国文化既强调"君子坦荡荡"的通达,也重视"三思而后行"的谨慎,这种看似矛盾的态度,实则是对"通"与"堵"辩证关系的深刻把握——知道何时该畅通无阻,何时该设防节制。

在现代城市生活中,"堵"的现象更加复杂多元。早晚高峰的交通堵塞已成为大城市的通病;信息爆炸时代的注意力堵塞让我们难以专注;社交媒体的情绪宣泄造成的心灵堵塞令人窒息;而各种规章制度形成的制度性堵塞有时阻碍了创新活力。面对这些新型的"堵",简单沿用传统的"硬堵"方式往往效果不佳,需要发展出更为精细的治理智慧。例如,治理城市交通拥堵,单纯的限行限号只是权宜之计,更需要从城市规划、公共交通、出行习惯等多方面入手,形成系统性的解决方案。

从哲学高度看,"堵"与"通"构成了宇宙运行的基本矛盾。《易经》中"一阖一辟谓之变"的思想,揭示了这个道理——唯有开合有度,堵通得当,万物才能生生不息。中国园林艺术中的障景手法,故意设置视觉障碍,不是为了阻断视线,而是为了创造更丰富的空间体验,这正是一种高级的"堵"的智慧。同样,中国传统绘画中的留白,音乐中的休止,文学中的含蓄,都是"堵"的美学表现——通过有意识的节制与保留,达到更丰富的艺术效果。

在全球化时代,"堵"的概念面临新的挑战与转型。物理边界的重要性在下降,而文化、信息、资本等无形流动的管控成为新课题。 *** 安全中的防火墙,国际贸易中的关税壁垒,移民政策中的签证限制,都是新时代的"堵"的表现形式。然而,绝对的"堵"既不可能也不可取,如何在开放与保护之间找到平衡,成为各国面临的共同难题。中国提出的"一带一路"倡议,某种程度上正是对传统"堵"思维的超越——不是筑墙设障,而是架桥修路,通过有选择的联通实现共同发展。

回望"堵"这个字,从它的构造到读音,从历史实践到现代应用,从物理世界到心理空间,它像一面多棱镜,折射出中华文明的诸多特质——务实而智慧,防御而不封闭,重视秩序又懂得变通。在快速变化的当今世界,深入理解"堵"背后的文化密码,或许能帮助我们更好地把握开放与安全的平衡,处理传统与现代的关系,最终找到适合自身的发展道路。一个汉字,就这样默默记录并启示着一个文明的过去、现在与未来。

富贵体育网

富贵体育网