仍的组词:一个汉字背后的文化韧性密码

"仍"字在现代汉语中常以"仍然"、"仍旧"等词语出现,它承载着一种持续、不变的意味。当我们深入探究"仍"的组词时,会发现这个看似简单的字眼背后,隐藏着中华文明独特的文化密码——一种在变革中坚守本真、在流动中保持定力的文化韧性。从"仍"字出发,我们可以窥见中国人如何在历史长河中既接纳变化又守护传统,形成了一种独特的文化生存智慧。

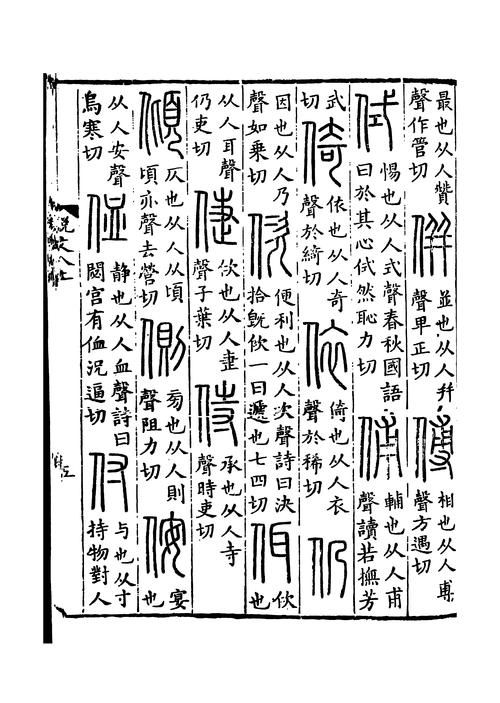

"仍"字最早见于甲骨文,其本义为"因袭、沿袭"。《说文解字》解释为:"仍,因也。"这种因袭不是简单的模仿复制,而是在继承中有所发展,在延续中有所创新。从字形演变看,"仍"由"人"和"乃"组成,"乃"有延续、承接之意,暗示了人类文明代代相传的特性。在先秦典籍中,"仍"字已频繁出现,如《尚书·尧典》中"历象日月星辰,敬授人时",孔传云:"重黎之后羲氏、和氏继之,故曰仍。"这里的"仍"体现了文化传承的庄严与责任。

"仍"字组词中最常见的是"仍然"和"仍旧",这两个词都表达了一种持续状态。但细究起来,二者有着微妙差别:"仍然"更强调主观意志的坚持,如"他尽管失败多次,仍然不放弃";而"仍旧"则偏向客观状态的延续,如"多年过去,小镇风貌仍旧"。这种语言上的精细区分,反映了中国人对"不变"这一概念的多维度理解——既有主动的坚守,也有被动的留存。

在中华文明五千年历史中,"仍"的精神无处不在。孔子"述而不作,信而好古"的治学态度,本质上是一种文化上的"仍";司马迁"究天人之际,通古今之变"的史学追求,体现了在变化中把握不变的智慧;甚至中国书法、绘画中的临摹传统,也是一种通过反复"仍习"而达到创新的独特路径。这种文化韧性使中华文明成为世界上唯一没有中断的古文明,在各种历史风暴中保持了自身的连续性。

"仍"的智慧在传统节日习俗中表现得尤为生动。春节贴春联、放鞭炮,端午赛龙舟、吃粽子,中秋赏月、吃月饼——这些习俗历经千年"仍旧"延续,但每个时代的庆祝方式又"仍然"在不断创新。以春节为例,从古代的驱年兽到现代的春晚,形式在变,但团圆祈福的核心内涵不变。这种变与不变的辩证统一,正是"仍"文化的高级形态。

当代社会变革速度前所未有,但"仍"的价值反而更加凸显。在语言领域,虽然 *** 新词层出不穷,但"仍然"、"仍旧"等传统词汇的使用频率并未降低;在建筑领域,现代高楼大厦中"仍旧"能看到飞檐翘角等传统元素;甚至在快速迭代的科技行业,许多企业"仍然"坚持着"厚德载物"等传统经营理念。这种文化韧性不是保守落后,而是一种以不变应万变的生存智慧。

对比西方文化,更能看出"仍"的中国特性。英语中表达"仍然"之意的"still"或"remain",更多强调静态的持续;而中文的"仍"则暗含动态的延续过程。西方文化更强调断裂式创新,如文艺复兴对中世纪的"否定";而中国文化更注重温故知新,如唐宋古文运动中的"复古"实际上是创新。这种差异不是优劣之分,而是不同文明应对变化的策略选择。

从个人修养角度看,"仍"代表一种可贵的品格。古人云:"仍守初心"、"仍持本色",强调人在世事变迁中保持本真的重要性。屈原"虽九死其犹未悔"的坚持,陶渊明"不为五斗米折腰"的骨气,文天祥"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"的气节,都是"仍"精神的人格化体现。这种精神在现代社会浮躁风气中,尤其值得珍视。

"仍"的组词还揭示了中国人独特的时间观。"仍"意味着过去在现在的延续,现在对未来的承诺。与西方线性时间观不同,中国人的时间更似螺旋上升——看似循环往复,实则不断发展。这种时间观使中国人既能从历史中汲取智慧,又不被历史束缚,形成了一种既尊重传统又面向未来的文化心态。

当代全球化的冲击下,"仍"的文化意义更加凸显。当各种文明激烈碰撞,只有那些具有强大文化韧性的民族才能既吸收外来精华又不丧失自我。日本学者加藤周一曾指出,中国文化具有"不易流行"的特质——核心价值不易改变,表现形式流行更新。这正是"仍"文化的现代表述,也是中华文明面对全球化挑战的底气所在。

从"仍"的组词回望中华文明,我们看到的不只是一个字的演变,而是一种文化基因的传承。这种基因使中国文化在五千年历史中既保持了惊人的连续性,又展现出强大的包容性。在快速变化的今天,重新发现"仍"的价值,或许能为我们提供一种文化自信——不是固步自封的傲慢,而是知道什么该变、什么不该变的智慧。仍的组词虽小,折射的却是中华文明的大智慧。

富贵体育网

富贵体育网