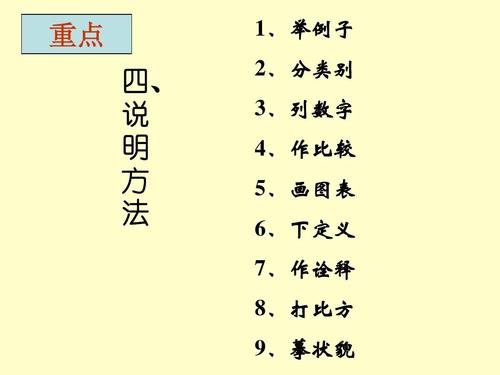

摹状貌:在表象与本质之间徘徊的认知艺术

在人类漫长的认知历程中,"摹状貌"这一行为如同一条隐秘的线索,贯穿于我们对世界的理解与表达之中。从远古洞穴壁上栩栩如生的野牛壁画,到现代科学对微观粒子的精确描述;从诗人笔下对自然景色的细腻刻画,到哲学家对人性本质的深刻剖析——摹状貌作为一种认知方式,既是我们把握世界的基本手段,也是我们与真实之间永恒距离的证明。摹状貌不仅仅是简单的模仿或描述,它更是一种复杂的认知艺术,在表象与本质之间架起一座既连接又分离的桥梁。

摹状貌的历史几乎与人类文明同样悠久。法国拉斯科洞穴中距今约1.7万年的壁画,以其惊人的写实技巧描绘了野牛、马匹等动物形象,这些史前艺术家们通过观察与摹写,不仅记录了他们的生存环境,更表达了对自然力量的敬畏与理解。古希腊哲学家亚里士多德在《诗学》中提出"艺术模仿自然"的观点,将摹状貌提升为一种认知原则。中国古代的"应物象形"理论同样强调艺术创作应当准确反映物象特征。东西方文明不约而同地将摹状貌视为人类理解世界的重要方式,这种跨文化的一致性揭示了摹状貌在人类认知中的基础性地位。

摹状貌作为一种认知方式,其核心在于通过对外在特征的把握来理解内在本质。德国哲学家康德在《纯粹理性批判》中指出,我们只能认识现象,而无法触及物自体。这一观点揭示了摹状貌的根本困境——我们永远只能通过事物的表象来接近它,却无法完全抵达其本质。法国现象学家梅洛-庞蒂进一步提出,知觉本身就是身体与世界的对话,我们通过身体的活动来"摹写"世界。这种摹写不是被动的复制,而是主动的建构。当我们观察一朵玫瑰并试图描述它时,我们不仅记录其颜色、形状、气味等感官特征,更通过这些特征构建起对"玫瑰性"的理解。摹状貌因而成为一种双向的过程:既是世界向我们显现的方式,也是我们赋予世界意义的方式。

在艺术创作领域,摹状貌呈现出更为复杂的面向。达芬奇的名作《蒙娜丽莎》不仅精确再现了一位女性的面容,更通过那神秘的微笑传达出难以言表的人性深度。中国宋代画家文同画竹提出"胸有成竹"的理念,强调在摹写竹子的外在形态前,必须先在心中把握竹子的内在精神。艺术中的摹状貌从来不是机械复制,而是通过对外在形式的精心刻画,揭示对象的内在生命。法国印象派画家莫奈反复描绘同一干草堆在不同光线下的变化,正是通过这种看似重复的摹写,探索了光线与感知的本质关系。艺术史上的这些例子表明,更高层次的摹状貌能够超越表面相似,达到对事物本质的某种揭示。

科学认知同样依赖于摹状貌这一基本 *** 。伽利略通过望远镜观察月球表面,绘制了历史上之一幅月面详图,这种精确的摹写颠覆了亚里士多德关于天体完美无瑕的传统观念。现代分子生物学通过X射线衍射技术"拍摄"DNA分子的结构,这种科学摹写直接导致了双螺旋结构的发现。科学史上的重大突破往往始于对自然现象更为精确的摹写与描述。然而,正如物理学家海森堡的测不准原理所揭示的,观察行为本身就会改变被观察对象,我们永远无法获得完全客观的摹写。科学中的摹状貌因而也是一种近似,是在特定理论框架和观测条件下的有限把握。

进入数字时代,摹状貌的形式发生了革命性变化。高清摄像、3D扫描、虚拟现实等技术使我们能够以前所未有的精确度记录和再现现实。然而,这种技术能力的提升并未消除摹状貌与真实之间的鸿沟,反而使其更加明显。法国哲学家鲍德里亚提出的"拟像"理论指出,当代社会中的摹写已经脱离了原本,形成了自我指涉的符号系统。我们在社交媒体上精心修饰的个人头像,影视作品中通过CGI技术创造的虚拟角色,人工智能生成的逼真图像——这些数字时代的摹状貌制造了新的真实,却也引发了关于真实性的深刻焦虑。当摹写变得过于完美,我们反而更加怀疑其背后的真实性。

摹状貌作为一种认知艺术,其价值恰恰在于它既连接又分离的表象与本质之间的辩证关系。瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论表明,人类正是通过不断地同化与顺应——即对外部世界的摹写与调整——来建构知识体系。摹状貌不是终点,而是起点;不是封闭的结论,而是开放的探索。德国哲学家伽达默尔的诠释学强调,理解总是从特定的视域出发,通过不断的"视域融合"而深化。摹状貌作为一种理解方式,同样需要在不同的视角间往返运动,在不断的修正与丰富中接近(但永远无法完全抵达)对象的本质。

在这个图像泛滥、信息过载的时代,重思摹状貌的意义显得尤为必要。我们不仅需要摹写世界的能力,更需要反思摹写本身的能力——理解摹写的局限,认识摹写的建构性,保持对摹写与真实之间差异的清醒意识。真正的摹状貌艺术不在于制造完美的复制品,而在于通过摹写的过程揭示那些不可摹写的维度,在表象与本质之间保持富有创造力的张力。这或许就是为什么那些最伟大的艺术作品和科学发现,总是既精确地摹写了现实,又奇妙地超越了摹写本身,将我们引向更为深邃的真实。

富贵体育网

富贵体育网