《萧太后:辽朝政治舞台上的女强人》

在中国漫长的历史长卷中,女性政治家的身影虽不多见,却个个璀璨夺目。辽朝的萧太后(萧绰)无疑是其中最为耀眼的一位。作为辽景宗的皇后、辽圣宗的母亲,萧太后在丈夫去世后临朝称制长达二十七年,以其非凡的政治才能和军事韬略,不仅稳定了辽朝政局,还推动了契丹社会的汉化进程,为辽朝的鼎盛时期奠定了坚实基础。本文将从萧太后的生平事迹、政治成就、军事才能、文化贡献以及历史评价等多个维度,全面剖析这位辽朝女政治家的非凡一生,揭示她在辽朝历史乃至中国历史上的重要地位。

一、萧太后的出身与早年经历

萧太后(953年-1009年),名绰,小字燕燕,出身于辽朝后族萧氏家族。萧氏在辽朝政治中占据着举足轻重的地位,自辽太祖耶律阿保机建国以来,便确立了"耶律氏与萧氏世为婚姻"的制度,耶律氏为皇族,萧氏为后族,两族世代联姻,共同执掌朝政。这种独特的政治结构为萧太后日后登上权力巅峰提供了制度基础。

萧绰自幼聪慧过人,不仅精通契丹文,还熟读汉文典籍,这在当时契丹贵族女性中实属罕见。她的父亲萧思温是辽朝重臣,曾任北府宰相,对女儿的教育极为重视,不仅传授她治国理政之道,还培养了她的战略眼光。据《辽史》记载,萧绰"早慧,思温常观诸女扫地,惟后洁除,喜曰:'此女必能成家。'"可见其年少时已显露出非凡的素质。

969年,辽穆宗遇弑,萧思温拥立耶律贤为帝,即辽景宗。为巩固权力,萧思温将女儿萧绰嫁给了景宗,封为贵妃,不久立为皇后。这一年,萧绰仅十六岁。作为皇后,萧绰积极参与朝政,景宗体弱多病,常将政务委托于她处理。萧绰"明达治道,闻善必从",逐渐在朝中树立了威信,为日后临朝称制积累了经验。

二、临朝称制与巩固政权

982年,辽景宗去世,年仅三十五岁。临终前,景宗留下遗诏:"梁王隆绪嗣位,军国大事听皇后命。"梁王耶律隆绪即辽圣宗,时年十二岁。按照遗诏,萧绰以皇太后身份临朝称制,开始了她长达二十七年的摄政生涯。

萧太后摄政初期,面临着内忧外患的严峻局面。内部,宗室诸王势力强大,对皇权构成威胁;外部,宋朝虎视眈眈,伺机收复燕云十六州。为巩固政权,萧太后采取了一系列果断措施。她首先调整了中枢机构,任命韩德让为政事令(后为宰相),耶律斜轸为枢密使,组建了自己的核心班底。韩德让尤其受到重用,不仅总揽朝政,还被赐姓耶律,成为辽朝历史上权力更大的 *** 官员。

为防范宗室叛乱,萧太后一方面安抚诸王,赐予他们优厚待遇;另一方面加强中央集权,削弱地方势力。她改革法律,修订《统和条制》,统一了契丹与 *** 的法律适用,增强了国家法制权威。经济上,她减轻赋税,鼓励农业生产,使辽朝经济迅速恢复发展。

萧太后的政治才能尤其体现在她平衡契丹与 *** 关系上。作为契丹人,她尊重本民族传统;作为统治者,她深知汉文化对治理国家的重要性。她大量任用 *** 官员,推行汉化政策,同时维护契丹贵族的利益,使辽朝形成了独特的"因俗而治"的政治体制,为多民族国家的治理提供了成功范例。

三、军事才能与宋辽战争

萧太后不仅是一位杰出的政治家,还是一位卓越的军事统帅。她摄政期间,辽朝与宋朝爆发了多次大规模战争,萧太后多次亲自率军出征,展现了非凡的军事才能。

986年,宋太宗赵光义趁辽圣宗年幼,发动雍熙北伐,分三路大军进攻辽朝。面对宋军的强大攻势,萧太后沉着应战,她派耶律休哥抵御东路宋军,自己则亲率精兵迎战中路潘美、杨业的部队。在岐沟关之战中,辽军大败宋军,名将杨业被俘不屈而死。此战彻底粉碎了宋朝收复燕云十六州的企图,奠定了宋辽战略均势。

1004年,萧太后与辽圣宗亲率二十万大军南下攻宋,一路势如破竹,直抵澶州(今河南濮阳)城下,威胁宋朝都城开封。宋真宗在宰相寇准的坚持下亲征,双方在澶州形成对峙。最终,萧太后审时度势,决定与宋议和,签订了著名的"澶渊之盟"。

澶渊之盟是萧太后军事外交艺术的集中体现。根据盟约,宋辽约为兄弟之国,辽圣宗称宋真宗为兄;宋朝每年向辽提供银十万两、绢二十万匹作为"岁币";双方开放边境贸易。这一和约结束了宋辽之间长达二十五年的战争状态,开启了两国一百二十年的和平时期,对双方的经济文化发展产生了深远影响。

萧太后的军事才能不仅体现在战略决策上,还表现在军队建设方面。她改革军制,加强中央对军队的控制;组建精锐的宫卫军,作为直属皇家的武装力量;重视骑兵建设,保持契丹军队的传统优势。这些措施大大提升了辽军的战斗力,使辽朝在对外战争中屡占上风。

四、文化贡献与汉化政策

萧太后执政期间,大力推行汉化政策,促进了契丹文化与汉文化的融合,推动了辽朝社会的文明进步。

教育方面,萧太后重视儒学教育,在皇都上京设立国子监,教授儒家经典;在各州县设立学校,培养人才。她亲自督促辽圣宗学习汉文化,圣宗"好读《贞观政要》,又喜吟诗",成为辽朝汉化程度更高的皇帝之一。

科举制度方面,萧太后完善了辽朝的科举取士制度,扩大了 *** 通过科举入仕的渠道。她多次下诏求贤,选拔了大量汉族士人进入官僚体系,如著名宰相张俭就是通过科举入仕的 *** 官员。

法律方面,萧太后命人修订法律,将契丹习惯法与汉法相结合,制定了更加系统完备的法典。她主张"契丹 *** 同科",推进了法律面前民族平等的理念,增强了各族对辽朝政权的认同。

宗教政策方面,萧太后既尊崇契丹传统的萨满教,也扶持佛教、道教的发展。她修建寺庙,资助佛经翻译,促进了佛教在辽朝的传播。同时,她对儒学的推崇也为辽朝确立了以儒家思想为主导的意识形态。

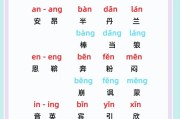

语言文字方面,萧太后精通汉文,鼓励契丹贵族学习汉族语言文字。在她的推动下,辽朝形成了契丹文与汉文并用的双语制度,官方文书多用汉文,而契丹文则用于碑刻等特定场合。

萧太后的汉化政策不是简单的全盘汉化,而是"以国制治契丹,以汉制待 *** "的二元政策,既吸收了汉文化的先进成分,又保持了契丹民族的特色,创造了独特的辽文化。这一政策为后来金、元等少数民族政权治理汉族地区提供了借鉴。

五、历史评价与政治遗产

1009年,萧太后去世,享年五十七岁。临终前,她将政权平稳移交给了已经执政多年的辽圣宗,完成了从摄政到还政的过渡。萧太后的去世标志着辽朝一个时代的结束,但她留下的政治遗产却深刻影响了辽朝后续的发展。

萧太后摄政的二十七年是辽朝国力最为强盛的时期。她稳定了内部统治,拓展了外部空间,发展了社会经济,繁荣了文化艺术,使辽朝成为当时东亚最强大的政权之一。史称"圣宗称辽盛主,后教训为多",充分肯定了萧太后对辽圣宗和辽朝盛世的贡献。

在中国历史上,萧太后是少数几位长期实际掌握国家更高权力的女性统治者之一。与汉朝的吕后、唐朝的武则天、清朝的慈禧太后相比,萧太后的历史评价更为正面。她虽大权独揽,但始终以太后身份辅佐儿子,没有像武则天那样称帝;她治国才能出众,使辽朝走向鼎盛,不像吕后、慈禧那样留下诸多争议。

萧太后与韩德让的关系是后世议论的焦点之一。韩德让作为 *** 官员受到前所未有的重用,被赐皇姓,封晋王,权力几乎与皇帝比肩。据一些史料记载,萧太后与韩德让存在特殊情感关系,甚至"同卧起如夫妻"。无论真实情况如何,这种政治与个人关系的结合确实创造了契丹与 *** 合作的典范,对辽朝的多民族统治产生了积极影响。

萧太后的治国理念和民族政策对后世影响深远。她开创的"因俗而治"的二元政治体制,为后来金、元、清等少数民族政权统治汉族地区提供了重要参考。她推动的民族融合政策,促进了中华文明多元一体格局的形成。

结语

萧太后作为辽朝历史上最杰出的女性政治家,以其非凡的政治智慧和军事才能,在10世纪末至11世纪初的中国北方政治舞台上书写了辉煌篇章。她稳定了辽朝政局,领导辽军取得对宋战争的优势,推动契丹社会的文明进步,为辽朝的鼎盛时期奠定了坚实基础。

在中国古代女性参政的历史中,萧太后代表了一种成功的模式——以母亲和太后的身份合法参与政治,通过辅佐幼主实现长期执政。与那些因篡权或垂帘听政而备受争议的女性统治者不同,萧太后获得了相对正面的历史评价,这既得益于她的政治成就,也源于她维护传统礼制的执政方式。

萧太后的历史意义不仅在于她个人的政治成就,更在于她所代表的少数民族政权汉化与民族融合的历史进程。她执政时期的辽朝,既是契丹民族的黄金时代,也是中国北方民族大融合的重要阶段。研究萧太后的生平与政绩,对我们理解中国古代多民族国家的治理智慧,认识中华文明多元一体的形成过程,都具有重要的启示意义。

富贵体育网

富贵体育网