舍之悖论:从"屋舍俨然"到现代人的精神流放

"土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。"陶渊明在《桃花源记》中描绘的这幅田园图景,千百年来成为中国人心中的理想栖居。其中"屋舍俨然"四字尤为精妙——"舍"字既指代具体的房屋建筑,又暗含"舍弃"之意。这种语言的双重性揭示了一个深刻的生存悖论:人类建造屋舍以求得安居,却又在建造过程中不断舍弃某些本质的东西。从农耕文明的茅舍到现代都市的钢筋水泥森林,"舍"的形态不断演变,而人与空间的关系也经历了复杂的异化过程。当我们的居住空间越来越"俨然"——整齐、规范、精致,我们的精神却可能越来越远离那个本真的"家"的概念。

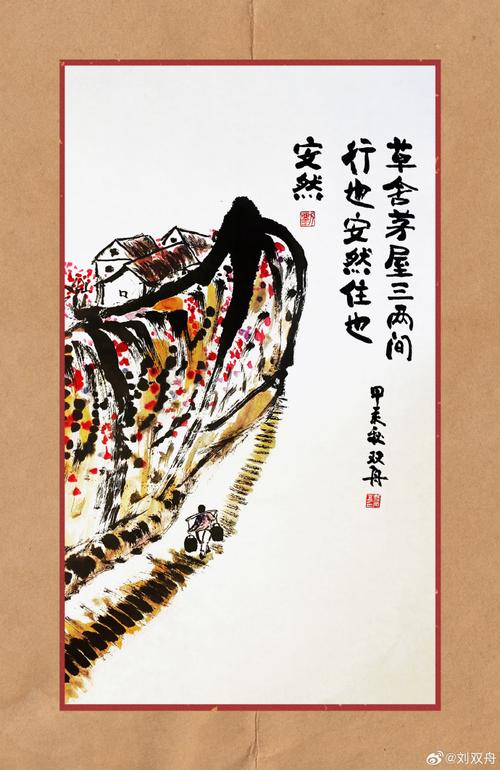

中国古代的居住哲学中,"舍"从来不只是物理空间的指称。《说文解字》释"舍"为"市居曰舍",即人们聚集居住之所,但更深层看,"舍"与"捨"同源,暗含取舍之道。老子的"凿户牖以为室,当其无,有室之用"道出了建筑的本质——有用的不是墙体本身,而是墙体围合出的虚空。这种虚实相生的智慧,体现在传统建筑对"留白"的崇尚上。苏州园林的"借景",徽派建筑的"四水归堂",无不是通过有形的"舍"来创造无形的意境。文人书房虽小,却通过一窗一几的精心布置,达到"室雅何须大"的境界。这种居住美学背后,是一种对生活方式的主动选择与舍弃——舍繁华而得宁静,舍宏大而得雅致。

工业革命的轰鸣彻底改写了人与"舍"的关系。19世纪伦敦的工人住宅区,狭窄的街道旁挤挨着阴暗潮湿的联排房屋,每个家庭蜷缩在不足十平方米的空间里。恩格斯在《英国工人阶级状况》中描述的这些场景,展现了工业化初期居住条件的残酷异化——人从乡村的广阔天地被驱赶进城市的"蜂巢",成为生产线上的螺丝钉,居住空间也沦为纯粹的劳动力再生产容器。这种异化在20世纪达到高峰,柯布西耶的"居住机器"理论将住宅彻底功能化,国际式建筑在全球蔓延,人类开始生活在由混凝土、钢铁和玻璃组成的标准化空间里。当建筑可以像汽车一样批量生产时,"舍"中的人文温度也被大规模舍弃了。

现代都市人陷入了一种奇特的居住困境:我们的物质居住条件前所未有地优越,却体验着前所未有的无家可归感。大都市的公寓楼里,邻居可能多年不相识;智能家居设备齐全,却缺乏生活气息;房产证上面积数字越来越大,实际使用的空间却越来越小。法国哲学家加斯东·巴什拉在《空间的诗学》中指出:"家宅是一种强大的融合力量,将人的思想、回忆和梦想融合在一起。"然而当代人的"家"越来越难以承担这种融合功能。我们精心装修的屋舍"俨然"符合各种生活美学标准,却常常让人产生"住在样板间"的错觉——一切都恰到好处,唯独缺少了生活的痕迹与时间的沉淀。

"舍"的悖论在当代社会呈现出新的面向。一方面,极简主义、断舍离等生活哲学盛行,人们渴望通过物质上的舍弃获得精神自由;另一方面,房地产作为最重要的资产形式,又迫使人们将大量财富固定在"舍"的物质形态上。这种矛盾在东亚社会尤为显著——日本"胶囊旅馆"的极致节省与"一户建"的执着追求并存,中国年轻人既向往"诗和远方"的洒脱,又无法摆脱"有房才有家"的传统观念。我们似乎陷入了一个怪圈:越是追求居住空间的完美,越容易成为这个空间的奴隶;越是积累物质财富,越感到精神上的贫乏。德国哲学家海德格尔曾警示:"居住的困境实际上是人的困境。"当我们把"家"简化为物理空间和资产数字时,我们也在不知不觉中舍弃了居住的本真意义。

重寻"舍"的平衡点,或许需要回归"屋舍俨然"的原始智慧。陶渊明笔下武陵人发现的桃花源,其魅力不在于建筑的精美,而在于整个生活方式的和谐。当代建筑师王澍的作品提示了一种可能——他的宁波博物馆等建筑使用回收旧砖瓦,让新材料与历史记忆共生;他主张"造园而非建筑",强调建筑应该像中国传统园林一样,创造人与自然的对话空间。这种理念超越了单纯的形式美学,触及居住的本质:家不仅是遮风避雨的处所,更是承载记忆、滋养心灵的场所。普通人也完全可以在日常生活中实践这种智慧——保留老房子的一堵旧墙,在阳台上种植一片小花园,或者只是允许家中保留一些不完美却充满生活痕迹的角落。

从"屋舍俨然"到"精神家园","舍"的演变史实际上是人类寻找存在根基的历程。真正的居住艺术不在于追求空间的完美呈现,而在于学会在建造与舍弃之间保持平衡。当我们能够既欣赏现代居住的便利,又不被物质空间所奴役;既能享受精心设计的家居环境,又能保留随心所欲的生活痕迹;既拥有物理上的庇护所,又能在精神上保持自由——我们或许才能破解"舍"的悖论,在流动的现代性中找到真正意义上的家。毕竟,人不仅要住在房子里,更要让房子住在人的心里。

富贵体育网

富贵体育网