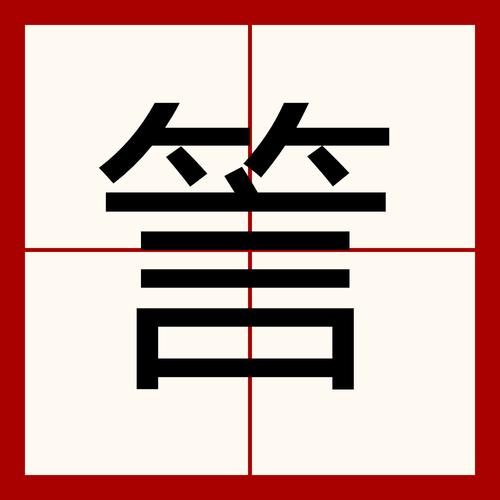

言语的暴力:《言加甚》与符号权力的隐形绞索

"言加甚"三字出自《论语·子张》,原文为"君子一言以为知,一言以为不知,言不可不慎也"。孔子在此警示世人:言语可以成就一个人,也可以毁掉一个人。当我们将目光投向当代社会,会发现这种言语的暴力非但没有随着文明进步而消弭,反而在信息爆炸的时代获得了更为隐蔽而强大的杀伤力。《言加甚》这一古老警示,恰如一面照妖镜,映照出当代社会中言语暴力的各种变形——从 *** 暴力到职场PUA,从舆论审判到标签化歧视,言语不再仅仅是交流工具,更成为一种隐形的权力技术,一种符号暴力。

在法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄的符号权力理论框架下,言语暴力本质上是一种通过语言符号实施的社会支配。这种暴力之所以可怕,正因其往往披着"客观评价""善意提醒""幽默调侃"的外衣。布尔迪厄指出:"符号暴力是一种温和的、不易察觉的、不被承认的暴力形式,它通过沟通和认知的途径得以实施。"职场中上司一句"你这样的表现让我很失望",比起直接的责骂更具杀伤力;社交媒体上一条"这么简单都不会?"的评论,比起脏话侮辱更能摧毁一个人的自信。这些言语如同*,日积月累地侵蚀着受害者的自我认同与价值判断。《言加甚》的当代意义,正在于揭示这种符号暴力如何通过日常言语渗透我们的生活。

数字时代为言语暴力提供了前所未有的温床。键盘侠们躲在匿名ID背后,肆无忌惮地将言语化为利刃;算法推送的"信息茧房"使极端言论不断自我强化,形成 *** 暴力的恶性循环。更可怕的是,这种数字言语暴力已经形成了一套完整的"暴力美学"——用戏谑消解严肃,用反讽掩盖恶意,用"玩梗"包装攻击。当一位明星因 *** 暴力患上抑郁症时,施暴者往往以"开个玩笑而已""这么玻璃心就别当公众人物"为自己开脱。这种集体无意识的言语暴力,恰如《言加甚》所警示的那样,在"不慎"的掩护下造成真实伤害。数据显示,全球约37%的年轻人曾遭受 *** 欺凌,其中言语暴力占比高达89%。这些数字背后,是一个个被言语利刃割伤的灵魂。

言语暴力最阴险之处在于其往往内化为自我暴力。心理学家发现,长期遭受言语暴力的个体,会不自觉地将外界的*转化为自我认知的一部分。一个常被父母说"笨"的孩子,真的会认为自己智力低下;一个总被伴侣贬低的成人,会逐渐相信自已一无是处。这种"他者言语自我化"的过程,正是《言加甚》所警示的言语的"加甚"效应——言语不仅描述现实,更塑造现实。当"你不行""你不配""你错了"等否定性言语反复作用于个体,它们便从外部评价变成了内在真理。这种自我异化的暴力形式,比任何肉体伤害都更难愈合,因为它摧毁的是一个人最核心的自我认同与存在价值。

面对无所不在的言语暴力,重建"言语伦理"已成为当代社会的紧迫课题。这种伦理重建需要从三个维度展开:在个体层面,培养"言语觉知"——意识到每句话语都可能成为武器,反思自己是否在无意识中参与了言语暴力;在社会层面,建立"言语责任"机制——无论是 *** 平台还是工作场所,都应对恶意中伤、贬低侮辱等言语暴力形式设立明确界限与惩戒措施;在文化层面,解构"暴力言语"的正当性神话——那些以"忠言逆耳""为你好"为名的贬损,以"*"为幌子的攻击,本质上都是言语暴力的变体。古人在《言加甚》中强调"慎言",正是看到了言语的双刃剑本质——它可以照亮心灵,也可以刺穿灵魂。

言语是思想的载体,也是权力的工具。《言加甚》给当代人的启示在于:我们必须对言语保持永恒的警惕与敬畏。在一个信息过载却意义匮乏的时代,重建言语的尊严与温度,或许是我们对抗异化、回归本真的一条小径。当我们选择用言语连接而非割裂,建设而非摧毁,理解而非审判时,我们就在实践一种最为根本的人文抵抗——抵抗那些以言语为名的暴力,抵抗那些将人简化为符号的粗暴逻辑。毕竟,每一个"你"字背后,都是一个与我同样鲜活的生命;每一句评价之下,都是一片需要被尊重的心灵风景。慎言,不仅是一种修养,更是一种对生命的基本虔敬。

富贵体育网

富贵体育网