《厚植:深耕细作的文化智慧与当代价值》

一、厚植的词源与基本含义

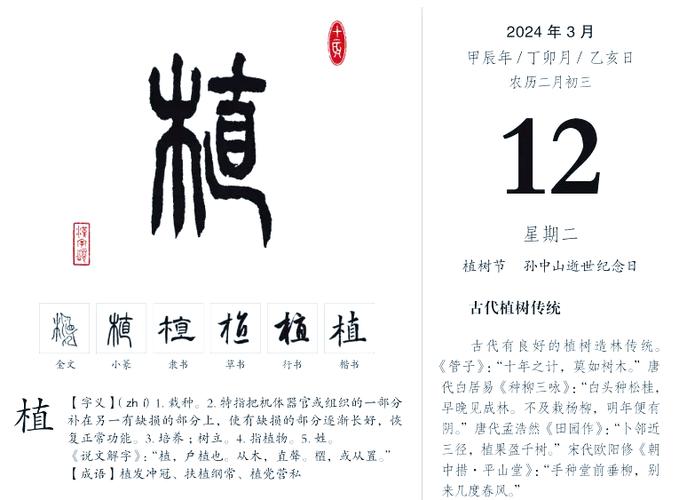

"厚植"一词源远流长,最早可追溯至中国古代农耕文明时期。从字面来看,"厚"意为深厚、丰厚,"植"则为种植、培育之意,二字组合形象地描绘了深耕土地、精心培育的农耕场景。在《说文解字》中,"厚"被解释为"山陵之厚也",引申为程度深、分量重;"植"则被解释为"户植也",原指门闩,后引申为栽种、树立之意。二字结合,生动体现了通过深入耕耘使根基稳固、生长茂盛的过程。

从词性角度分析,"厚植"在现代汉语中主要作为动词使用,表示通过持续投入和精心培育使某事物得到充分发展。其基本含义可以概括为:通过长期、深入的投入和培育,使基础更加牢固,发展更加稳健。这一概念超越了单纯的农业范畴,被广泛应用于文化、教育、经济等多个领域,成为一种普遍性的发展理念。

与相近词汇相比,"厚植"与"培养"、"培育"有一定相似性,但更强调过程的深入性和基础的牢固性。与"深耕"相比,"厚植"不仅包含深入的动作,还蕴含着使根基丰厚的结果预期。与"积累"相比,"厚植"更注重主动、有意识的培育过程而非被动的堆积。这些细微差别使"厚植"成为一个独特而富有深意的汉语词汇。

二、厚植在传统文化中的体现

在中国传统农耕文化中,"厚植"理念有着深刻的体现。古代农书如《齐民要术》、《农政全书》中,都强调"深耕易耨"的重要性,认为只有厚植土地,才能使农作物根基牢固,抵御自然灾害。这种农耕智慧逐渐升华为一种文化理念,影响着中国人的思维方式和行为模式。

儒家思想中的"厚德载物"与"厚植"概念有着内在联系。《周易》云:"地势坤,君子以厚德载物",强调个人应当像大地一样以深厚的德行承载万物。这种通过内在修养达到外在成就的理念,与通过厚植获得丰硕成果的思路一脉相承。儒家倡导的"十年树木,百年树人"教育观,更是厚植理念在人才培养中的直接体现。

道家思想中同样蕴含着厚植的智慧。老子《道德经》中"深根固柢"的思想,庄子"无用之用"的论述,都倡导通过扎实基础、长期积累达到自然成长的效果。这种不急于求成、注重根本的思维方式,与厚植理念高度契合。

在传统文学艺术领域,厚植理念表现为对基本功的极端重视。无论是书法中的"笔法",绘画中的"笔墨",还是诗词创作中的"格律",都强调通过长期扎实的训练达到艺术上的高境界。"台上一分钟,台下十年功"的艺谚,生动体现了艺术创作中厚植的重要性。

三、厚植的现代诠释与拓展

随着时代发展,"厚植"这一传统概念被赋予了新的内涵。在现代语境下,厚植不仅指农业上的深耕细作,更拓展为一种普遍的发展理念和 *** 论。它强调在任何领域都要注重基础建设、长期投入和持续培育,反对急功近利的发展模式。

在教育领域,厚植理念体现为对基础教育的重视和对长期学习能力的培养。与填鸭式教育相比,厚植型教育更注重激发内在学习动力,培养独立思考能力,为终身学习打下坚实基础。近年来兴起的"慢教育"理念,正是厚植思想在现代教育中的体现。

在经济发展中,厚植理念表现为对实体经济的支持和对创新能力的长期培育。与追求短期GDP增长不同,厚植型经济发展模式更注重产业基础能力的提升、人力资本的积累和技术创新的持续性。德国"隐形冠军"企业的成功,很大程度上得益于其在专业领域长期厚植的结果。

在科技创新方面,厚植理念尤为重要。基础科学研究往往需要几十年甚至更长时间的持续投入,才能结出丰硕成果。中国近年来在航天、量子通信等领域的突破,正是长期厚植基础研究的必然结果。华为等科技企业的成功也证明,只有厚植核心技术,才能在激烈竞争中立于不败之地。

在个人成长维度,厚植理念倡导通过持续学习和实践积累个人能力,反对投机取巧的成功学。真正的事业成就往往建立在长期专业积累和品格修养的基础上。这种厚植型成长模式虽然见效慢,但后劲足,可持续性强,是个人在快速变化时代中保持竞争力的根本途径。

四、厚植的实践路径与 ***

将厚植理念转化为实际行动,需要掌握科学的 *** 和路径。在个人层面,厚植能力的关键在于建立系统性学习框架。这包括:确定核心学习领域,制定长期学习计划,建立知识管理体系,以及培养持续学习的习惯。例如,采用"主题式学习" *** ,围绕特定主题进行深度阅读、实践和思考,比碎片化学习更能实现知识的厚植。

在组织管理中,创建有利于厚植的文化和制度至关重要。这包括:建立长期导向的绩效评估体系,保护创新"长周期"项目;设立专门的研发和创新基金,支持基础性研究;构建知识共享平台,促进经验积累和传承。3M公司著名的"15%规则"(允许员工用15%工作时间从事自选项目)就是鼓励厚植型创新的典型案例。

在国家发展层面,厚植战略体现为对基础教育、基础研究和基础设施的长期投入。芬兰教育成功的经验表明,只有对教师培养、课程建设等教育基础环节进行几十年如一日的厚植,才能造就世界一流的教育体系。同样,中国高铁 *** 的快速发展,也离不开对铁路技术长期的研究积累和人才培养。

值得注意的是,厚植并非简单的长期坚持,而是有策略的持续优化过程。它要求我们在保持方向稳定的同时,不断调整 *** 、吸收新知。如同农民既要坚持深耕传统,又要学习新的种植技术一样,现代社会的厚植也需要传统智慧与现代 *** 的有机结合。

五、厚植的当代价值与现实意义

在当今快速变化的时代,厚植理念具有特殊的价值和意义。首先,它是抵御浮躁风气的一剂良药。在社会普遍追求速成的背景下,厚植提醒我们重视基础、尊重规律,避免短视行为。日本工匠几十年如一日专研一门技艺的精神,正是对当下快餐文化的有力反拨。

其次,厚植是应对不确定性的有效策略。在VUCA(易变、不确定、复杂、模糊)时代,只有厚植核心能力,建立扎实基础,才能灵活应对各种变化。正如根系深厚的树木更能抵御风雨一样,厚植型个人和组织也更具韧性。

再者,厚植是实现可持续发展的必由之路。无论是生态环境保护、资源节约利用,还是社会和谐建设,都需要长期、系统的工作,而非运动式的治理。中国生态文明建设强调"绿水青山就是金山银山",正是厚植理念在可持续发展领域的生动实践。

最后,厚植是文化传承与创新的基础。传统文化只有在被深入理解、扎实掌握的基础上,才能实现真正的创造性转化。近年来兴起的"国潮"现象,正是年轻一代在厚植传统文化根基后进行的现代诠释,这比表面化的符号借用更有生命力。

结语:让厚植成为时代的精神底色

"厚植"这一古老而充满智慧的词汇,在当代社会焕发出新的生命力。它不仅是农耕文明的遗产,更是一种跨越时空的发展哲学。在个人成长、组织发展、国家进步的各层面,厚植理念都提供了对抗浮躁、奠基长远的思维工具。

在物质丰富但注意力稀缺的时代,我们更需要厚植的精神——深扎根系,静待花开。这不是对快速发展的否定,而是对发展质量的追求。当厚植成为个人修养的自觉、企业经营的战略、国家治理的智慧时,我们将迎来更有底蕴、更具韧性的发展新时代。

让厚植的智慧照亮前行的道路,在深耕中收获成长,在积淀中实现超越——这或许是我们这个时代最需要的精神底色。

富贵体育网

富贵体育网