祎组词:汉字迷宫中的文化密码与精神镜像

在浩瀚的汉字海洋中,"祎"字如同一座孤岛,静谧而神秘。这个在现代汉语中使用频率不高的字,却承载着丰富的文化密码与精神内涵。"祎组词"——即以"祎"为核心构建的词语 *** ,不仅是一个语言学现象,更是一面映照中华文化深层结构的镜子。当我们穿越这个由"祎"字编织的迷宫,实际上是在进行一次文化考古,挖掘那些被时间掩埋却依然鲜活的精神矿藏。

"祎"字本身即是一部浓缩的文化史。《说文解字》释为:"祎,蔽膝也。从衣,韦声。"其本义为古代遮蔽膝盖的服饰部件,后引申为美好、珍贵之意。这一演变轨迹折射出中国古人从物质实用到精神审美的思维跃迁。在《文选·张衡〈东京赋〉》中有"汉帝之德,侯其祎而"的记载,这里的"祎"已脱离原始服饰含义,升华为对德行的崇高赞美。一个字的语义变迁,恰如文化基因的进化过程,记录着民族集体意识的嬗变轨迹。

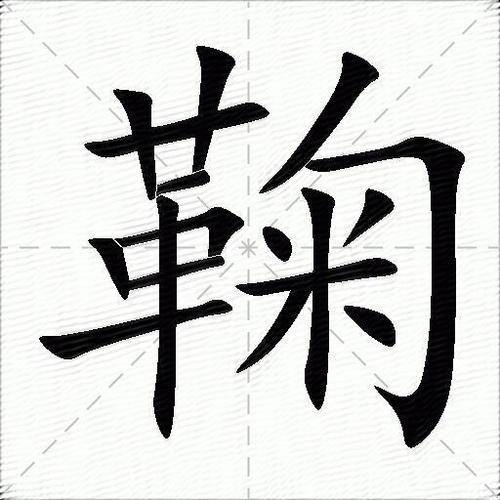

"祎"字构词能力虽不强大,却精妙绝伦。古籍中可见的"祎祎"叠用,形容盛大美好之貌;"祎翟"指古代王后之服,彰显礼制尊严;"祎衣"则为皇后受册封时所穿礼服。这些词语如同文化密码,需要特定的解码器才能理解其深层含义。当我们说"祎翟",绝非仅是描述一件华服,而是在唤起一整套礼乐制度、等级观念与文化象征。这种组词方式体现了汉语"以少总多"的表达特性,每个"祎组词"都是一个小型文化装置,压缩存储着丰富的意义系统。

从认知语言学视角看,"祎组词"的形成与运用反映了中国人特有的范畴化方式。"祎"作为中心词素,其"美好、珍贵"的语义特征向四周辐射,与不同字词结合时产生微妙的意义变化。这种组词不是机械拼接,而是有机融合,体现了汉语思维的整体性与关联性。比如"祎"与服饰类字结合时,往往保留部分原始义;与抽象概念结合时,则凸显其美好寓意。这种灵活多变的构词机制,正是中国文化"和而不同"哲学思想在语言层面的具体呈现。

"祎组词"的现代境遇颇具启示性。在当代语言生活中,"祎"字组词已大幅减少,常见于人名用字或特定场合。这一现象背后是文化记忆的断裂与重构。当传统礼制消亡,与之相关的语词自然式微;但"祎"字所承载的美好寓意仍在人名中延续,显示出文化基因的强大生命力。现代作家偶尔在作品中复活"祎"字古义,既是对语言资源的创造性利用,也是对文化记忆的修复尝试。这种古今对话提醒我们:汉字不仅是交流工具,更是文化血脉的载体。

重估"祎组词"的文化价值,实则是重估我们的精神传统。在全球化语境下,汉语面临着前所未有的挑战与机遇。一方面,我们需要清理那些真正失去生命力的语言化石;另一方面,更应珍视那些如"祎"字般凝结着民族智慧的文化晶体。通过"祎组词"这样的微观语言现象,我们得以窥见中华文明对美好事物的不懈追求、对礼乐精神的持久坚守。这些品质在物质丰富的今天,反而显现出特殊的精神价值。

"祎组词"研究给予我们的 *** 论启示同样珍贵。它告诉我们:文化传承需要从细微处着手,通过解构一个字的生命史,可以重建一段文化记忆;通过分析一组词的兴衰,能够把握一个时代的文化脉搏。当代中国文化创新不应是空中楼阁,而应建立在对诸如"祎组词"这样的语言文化遗产的深刻理解基础上。只有深入汉字迷宫,才能真正找到文化自信的源泉。

站在数字文明的门槛上回望,"祎组词"这样的语言现象仿佛来自遥远过去的文化使者。它们提醒我们:在追逐新潮的同时,不应遗忘那些使中华文明绵延数千年的精神密码。每一个看似冷僻的汉字,都可能是打开文化宝库的钥匙;每一组濒临消失的古语词,都可能蕴含着解决当代问题的智慧。保护、研究并创造性转化这些语言遗产,不仅是对过去的尊重,更是对未来的负责。

汉字迷宫中,"祎"字如一颗低调的明珠,静待有识之士发现其光芒。"祎组词"虽小,却映射出中华文化的大气象。在这个语言日益粗粝的时代,重拾对汉字的敬畏与热爱,或许是我们抵抗精神荒漠化的有效途径。当越来越多的人愿意驻足品味一个"祎"字的深意时,文化传承与创新才真正落到了实处。

富贵体育网

富贵体育网