祭的组词:汉字中的哀思与超越

"祭"字在汉语中承载着深厚的历史文化内涵,其组词能力之强、应用范围之广,令人惊叹。从"祭祀"到"祭奠",从"祭品"到"祭文",每一个由"祭"构成的词语都像是一扇窗口,透过它们,我们得以窥见中华文明对待死亡、记忆与超越的独特态度。这些词语不仅仅是语言符号的组合,更是民族集体记忆的载体,是中国人面对生命终极问题时情感与智慧的结晶。

"祭"字最早见于甲骨文,其形象生动地描绘了以手持肉奉献于神前的场景。《说文解字》释为"祭祀也,从示,以手持肉"。这一解释揭示了"祭"最初与宗教仪式的紧密联系。在古代社会,"祭"并非单纯的哀悼行为,而是人与神、生者与祖先之间沟通的神圣桥梁。通过"祭",人们表达对超自然力量的敬畏,寻求庇佑与指引,同时也确认了自身在宇宙秩序中的位置。这种原始宗教情感,经过数千年的演变,逐渐沉淀为中华文明独特的祭祀文化。

由"祭"构成的词语中,"祭祀"无疑是最为核心的一个。在古代中国,"祭祀"是国家政治生活的重要组成部分,《左传》有云:"国之大事,在祀与戎。"将祭祀与战争并列,足见其重要性。历代王朝都设有专门的祭祀机构,制定繁复的祭祀礼仪,从祭天、祭地到祭祖,形成了一套完整的祭祀体系。这些"祭祀"活动不仅具有宗教意义,更是政治合法性的象征,是社会秩序的维护手段。通过"祭祀",统治者宣示其权力来自天命,而普通民众则借此确认自己在家族和社会中的位置。值得注意的是,"祭祀"的对象不仅包括祖先和神灵,还包括历史上的圣贤人物,如孔子祭祀、关公祭祀等,这体现了中国文化中"崇德报功"的价值取向。

与"祭祀"相比,"祭奠"更侧重于对逝者的追思与哀悼。这一词语包含着更为个人化、情感化的内涵。在中国传统丧葬礼仪中,"祭奠"有着严格的程序规定,从初终、小殓、大殓到出殡、下葬,每一个环节都有相应的"祭奠"仪式。这些仪式不仅是生者对死者表达哀思的方式,更是帮助生者接受死亡现实、完成心理过渡的重要途径。现代社会虽然简化了许多传统"祭奠"仪式,但在清明节、中元节等传统节日里,人们依然保持着扫墓祭奠的习俗,这反映了中国人"慎终追远"的文化心理。

"祭品"是"祭"字组词中极具物质文化特色的一个词语。古代祭祀活动中,"祭品"种类繁多,从牲畜、粮食到美酒、玉帛,不一而足。《礼记》中详细记载了不同等级、不同场合所使用的"祭品"规格,体现了"明尊卑、别贵贱"的礼制思想。有趣的是,"祭品"的选择往往反映了特定时代的社会经济状况和物质生活水平。如商周时期盛行用牲祭祀,而到了物质更为丰富的汉代,祭品种类明显增多。在民间祭祀中,"祭品"还常常带有地域特色,如南方多用米饭、水果,北方则偏好面食、肉类。这些差异展现了中华文化的多样性,也说明"祭"这一文化现象与人们的日常生活息息相关。

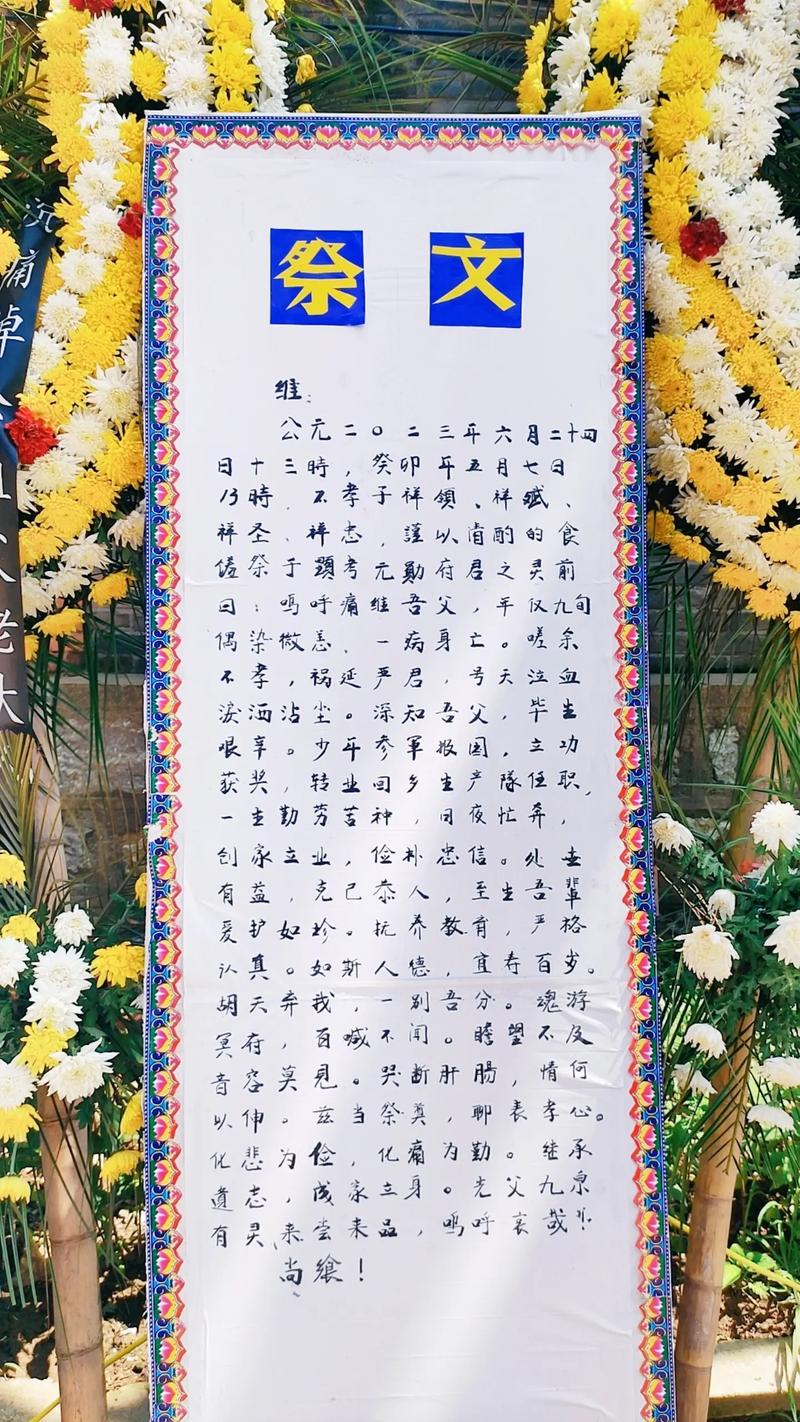

"祭文"作为"祭"字组词中的文学载体,具有独特的艺术价值和文化意义。中国古代的"祭文"种类繁多,有祭天文、祭地文、祭祖文、祭亲友文等,其中不乏文学史上的名篇。韩愈的《祭十二郎文》、欧阳修的《祭石曼卿文》等,都是饱含深情的千古绝唱。这些"祭文"不仅表达了作者的个人哀思,更通过优美的文字将私人情感升华为普遍的人类体验,实现了文学的超越功能。值得注意的是,"祭文"的写作有着严格的格式要求,如开头通常为"维年月日",结尾多为"尚飨"等,这种程式化的表达反而为作者的情感抒发提供了稳定的框架,体现了中国文化中"礼以节情"的美学原则。

在现代汉语中,"祭"字的组词范围进一步扩大,出现了如"祭旗"、"祭灶"等富有生活气息的词语。"祭旗"原是古代军队出征前的仪式,现在多比喻为某项重要活动做准备;"祭灶"则是民间传统节日,反映了人们对家庭生活安宁的祈愿。这些词语虽然宗教色彩有所淡化,但仍然保留着"祭"字原有的仪式感和庄重意味。特别值得一提的是,当代文学艺术中,"祭"字组词常被用来表达对历史事件或文化传统的反思与纪念,如"祭青春"、"祭文革"等,这显示了古老汉字强大的生命力与适应性。

从"祭"字的组词演变中,我们可以清晰地看到中国文化对待死亡态度的变迁。从最初的敬畏神灵,到后来的缅怀祖先,再到现代的纪念反思,"祭"所承载的情感与思想不断丰富发展。但无论形式如何变化,"祭"的核心精神——对生命的尊重、对历史的铭记、对超越的追求——始终未变。在快餐式消费文化盛行的今天,重温和理解"祭"的组词及其背后的文化内涵,或许能帮助我们重新建立与传统的联系,找回对生命的敬畏之心。

汉字"祭"的组词构成了一张巨大的文化 *** ,将宗教、伦理、文学、民俗等多个领域连接在一起。每一个词语都是先民智慧的结晶,都值得我们去细细品味。当我们使用"祭祀"、"祭奠"、"祭品"、"祭文"这些词语时,我们不仅在交流信息,更在参与一场跨越时空的文化对话,延续着一个古老文明对生命意义的永恒探索。

富贵体育网

富贵体育网