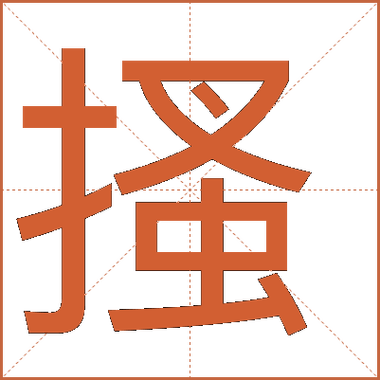

挠痒之乐:论挠组词背后的文化隐喻与心理机制

在汉语的浩瀚词海中,有一个看似微不足道却又妙趣横生的现象——"挠组词"。挠痒痒、挠头、挠背、挠手心……这些由"挠"字构成的词语,表面上描述的是简单的身体动作,实则蕴含着丰富的文化密码与心理机制。挠,这个动作本身微不足道,却因其独特的身体互动性质,成为了人类情感表达的重要媒介。从婴儿时期的亲子互动,到成人世界的亲密关系,再到文学艺术中的象征表达,"挠"这一动作及其构成的词语 *** ,编织出了一幅关于人类身体、情感与文化互动的复杂图景。

挠组词首先揭示的是人类对亲密关系的原始渴望。在婴儿期,母亲轻挠婴儿的小脚丫或肚皮引发的咯咯笑声,构成了人类最早的情感记忆之一。这种看似简单的互动,实际上是一种非语言的情感交流,建立了亲子间最初的信任与依恋关系。心理学研究表明,适度的挠痒能够 *** 神经系统,释放内啡肽,产生愉悦感。挠痒之所以能带来快乐,正是因为它模拟了一种安全的"受攻击"状态——你知道这种"攻击"不会造成伤害,反而预示着亲密与欢乐。这种悖论式的体验,成为了人类情感纽带的原始模板。在成人世界中,情侣间的挠痒嬉戏延续了这一模式,成为亲密关系的身体语言表达。挠组词如"挠手心"便承载了这种暧昧的情感交流功能,一个简单的动作胜过千言万语。

挠组词还映射了中国文化对身体互动的独特态度。与西方文化中较为明确的个人空间界限相比,中国文化对身体接触的接受度相对较高。挠痒作为一种非侵入性的身体互动,在中国人际关系中扮演着特殊角色。长辈对晚辈的挠痒逗乐,朋友间的嬉戏打闹,都体现了这种文化特性。汉语中丰富的挠组词正是这种文化实践的词汇结晶。值得注意的是,挠痒互动中存在着明确的权力关系——通常是地位较高者主动对地位较低者进行挠痒,如父母对孩子、长辈对晚辈。这种权力关系通过愉悦的形式被强化和自然化,成为文化规训的温柔手段。挠组词如"挠痒痒"便隐含了这种不对等的互动模式,展现了文化如何通过最日常的身体实践传递其价值观念。

从认知语言学角度看,挠组词的衍生与扩展体现了人类思维的隐喻本质。"挠"本指用手指轻抓皮肤的动作,但在语言发展过程中,这一具体动作被抽象化为解决难题、满足需求等多种含义。"挠头"不再仅仅是物理动作,更表示遇到难题时的困惑状态;"挠到痒处"则比喻说话或做事恰到好处,正中要害。这种从具体到抽象的意义延伸,正是人类认知的基本模式——通过身体经验理解抽象概念。法国哲学家梅洛-庞蒂提出的"身体主体性"理论在此得到印证:我们的思维方式和语言表达深深植根于身体经验。挠组词的多义性生动展示了身体如何成为意义的源泉,以及语言如何记录这一认知过程。

挠组词还在文学艺术中获得了丰富的象征意义。在中国古典文学中,"挠"常被用来刻画人物心理或营造特定氛围。《红楼梦》中贾宝玉与林黛玉的嬉戏场景,便多次出现挠痒的描写,这些看似随意的互动实则暗示了两人复杂的情感纠葛。现代文学中,作家也善于利用"挠"这一动作的暧昧性,表达难以言明的情感状态。在视觉艺术领域,挠痒的瞬间常被捕捉为表现人性纯真一面的珍贵镜头。这些艺术表达赋予了挠组词超越字面的文化深度,使其成为传递复杂人文情感的高效载体。

当代数字时代,挠组词甚至经历了新的语义演变。"挠屏"一词的出现,描述了面对电子设备时那种难以名状的互动渴望——既想触碰又无法真正接触的现代焦虑。这种新词的产生,反映了古老的身体经验如何适应新的技术环境,继续服务于人类的情感表达需求。同时,社交媒体上流行的"挠痒挑战"等互动形式,也展现了挠痒这一原始互动方式在虚拟空间中的变奏与延续。

挠组词的研究价值不仅在于语言本身,更在于它为我们提供了一扇观察人类情感与文化互动的独特窗口。从儿童发展心理学到文化人类学,从认知科学到艺术研究,这一看似微小的语言现象连接着多个学科领域。它提醒我们,语言中最朴素的身体词汇往往承载着最深刻的人类经验。在追求宏大理论和高深概念的学术氛围中,回归"挠"这样基本的身体动词,或许能帮助我们重新发现那些被忽视的人类本质。

挠组词的研究也启示我们重新审视身体在人类意义世界中的核心地位。在一个日益虚拟化的时代,真实的触觉体验变得愈发珍贵。挠痒所代表的那种无需语言、直接通过身体传递的情感交流,或许正是对抗现代社会人际疏离的一剂良药。当我们追溯"挠"字背后的文化记忆与心理机制,我们不仅是在研究语言,更是在探索如何重新连接那些使我们成为人类的基本体验。

下次当你无意识地挠头思考,或与亲人朋友嬉戏挠痒时,不妨稍作停留,感受这个简单动作背后绵延数千年的文化回响与心理深度。在那些看似随意的挠组词中,隐藏着关于我们是谁、我们如何感受、我们如何相爱的古老答案。

富贵体育网

富贵体育网