逢:一个汉字里的相遇哲学

汉字"逢"由"辶"(走之底)和"丰"组成,本义为"相遇"、"碰上"。这个看似简单的字,却蕴含着中华文化对人际关系、命运际遇的深刻理解。从"逢场作戏"的世故到"久旱逢甘霖"的欣喜,从"逢凶化吉"的祈愿到"逢人说项"的热忱,"逢"字构建的词语 *** 映射出中国人特有的处世智慧与情感表达方式。在当代社会人际关系日益复杂的背景下,重新审视"逢"字及其组词,或许能为我们提供一种重新思考相遇本质的文化视角。

"逢"字最早见于甲骨文,字形表现一个人在路上遇见另一人的场景。《说文解字》释为"遇也",指不期而遇的情况。这种原始含义在"逢迎"一词中仍有体现——本指上前迎接客人,后衍生出讨好迎合的贬义。汉字演变的轨迹中,"逢"逐渐从具体相遇扩展至抽象际遇,如"逢年过节"指特定时间的到来,"逢凶化吉"表达对命运转机的期盼。这种语义扩展反映了中国人将人际相遇与命运遭际视为同构现象的思维方式——人生如行路,所遇之人之事皆为旅途中的风景。

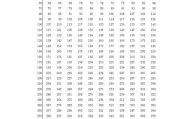

"逢"字构词能力惊人,据《现代汉语词典》统计,以"逢"开头的词语达三十余个,与其他字组合的词语更是不计其数。这些词语构成一个关于"相遇"的语义场:"逢集"(农村定期集市)、"逢遇"、"逢见"描述相遇的基本形态;"逢人只说三分话"、"逢场作戏"揭示相遇中的交往策略;"久旱逢甘雨"、"逢凶化吉"表达对理想相遇的渴望。每个"逢"族词语都是中国文化对特定相遇情境的命名与定义,共同编织出一张复杂的人际关系认知图谱。

在"逢"字词语中,中国人表达了对理想相遇的诗意想象。"久旱逢甘雨"出自《水浒传》,比喻渴望已久的事物终于得偿所愿,字里行间洋溢着苦尽甘来的喜悦;"逢人说项"典出唐代杨敬之对项斯的赏识,形容热心推荐人才的美德;"相逢何必曾相识"(白居易《琵琶行》)则抒发了知音相遇的超越性。这些表达将物理层面的相遇升华为精神层面的共鸣,体现了中国文化对人际关系中真诚、善意与默契的珍视。

与理想相遇相对的,是"逢"字对世故交往的犀利揭示。"逢场作戏"出自《景德传灯录》,原指僧人随机说法,后演变为形容应付场面的虚伪;"逢人且说三分话"(《增广贤文》)教导人们谨言慎行;"阿谀逢迎"则直指谄媚奉承之态。这些词语构成了一套中国特色的交往伦理,既反映了对人际风险的警觉,也暗含对真诚交往的呼唤。明代思想家吕坤在《 *** 语》中写道:"逢人且藏三分话,不可全抛一片心",这种谨慎态度至今仍在影响着中国人的交往方式。

"逢"字还承载着中国人对命运的理解与期待。"逢凶化吉"表达了对厄运转机的信念;"逢考必过"是学子们的心理暗示;"千载难逢"形容极其罕见的机遇。这些词语背后,是一种将人生视为各种"相逢"串联而成的叙事观——成功是与良机"相逢",挫折是与厄运"相逢"。清代小说《红楼梦》中贾宝玉与林黛玉的"金玉良缘"终究"逢场作戏",道出了命运弄人的无奈;而民间"有缘千里来相会"的谚语,则寄托了对美好相遇的宿命论期待。

在数字时代,"逢"的内涵正在经历深刻变革。社交媒体创造了"逢点赞之交"的浅层互动;算法推荐让我们"逢"见的多是志趣相投者,减少了意外邂逅的可能;线上交流使"逢人说项"的影响力呈几何级数放大。与此同时,"逢凶化吉"的祈愿转化为对风险社会的焦虑,"逢场作戏"的虚伪在虚拟身份掩护下更为便利。我们比历史上任何时候都更容易"逢"见他人,却也更容易在连接中迷失相遇的本质。

重拾"逢"的智慧,或许能为当代人提供启示。宋代大儒朱熹曾言:"君子之交淡若水,小人之交甘若醴",提醒我们相遇贵在真诚而非热烈;"逢人且说三分话"的谨慎应与"逢人说项"的热忱保持平衡;"久旱逢甘雨"的感恩之心值得在物质丰裕时代被重新唤醒。更重要的是,在算法决定我们与谁"相逢"的时代,主动创造与不同观点、不同背景者的真实相遇,或能避免认知的固步自封。

"逢"不仅是一个汉字,更是一种文化密码,记录着中华民族对相遇的千万种理解与期待。从乡村的"逢集"到都市的"逢周末",从传统的"逢考必过"到现代的"逢直播必买","逢"的语义随时代流转而不断丰富,但其核心始终关乎人与人之间那些或偶然或必然的交集。在这个意义上,每个由"逢"组成的词语都是一面镜子,照见我们如何在相遇中定义自我、理解他人、面对命运。当科技正在重塑人类相遇的方式,这些古老的"逢"字词语依然默默守护着关于真诚、善意与智慧的永恒期待。

富贵体育网

富贵体育网