蔷之组词:一个汉字背后的文化密码与精神家园

在浩瀚的汉字海洋中,"蔷"字如同一座孤岛,静默地矗立在词典的一隅。这个看似冷僻的汉字,却蕴含着丰富的文化密码与精神内涵。当我们尝试为"蔷"组词时,实际上是在进行一次文化的考古发掘,从"蔷薇"到"蔷蘼",每一个由"蔷"构成的词语都像是一把钥匙,为我们打开通往中国古代文人精神世界的大门。这种组词练习远非简单的文字游戏,而是对传统文化的一次深情回眸,是对汉字美学价值的一次重新发现。

"蔷薇"无疑是"蔷"字最为人熟知的组词。这种美丽的花卉自古就受到文人墨客的青睐,成为诗词歌赋中的常客。唐代诗人杜牧在《蔷薇花》中写道:"朵朵精神叶叶柔,雨晴香拂醉人头。"蔷薇在这里不仅是自然之美的象征,更承载了诗人对生命活力的赞美。宋代陆游的"蔷薇性野难拘束,却过邻家屋上红",则赋予了蔷薇一种不受拘束、自由奔放的性格特征。当我们把"蔷"与"薇"组合在一起时,产生的不仅是植物学上的一个名词,更是凝聚了千百年来中国人对自然美的感悟与表达。这种组词背后,是汉民族观察自然、理解自然的独特方式,是将自然景物人格化的诗意思维。

"蔷"字与"蘼"组合成"蔷蘼",则展现了汉字组词的另一重境界。"蔷蘼"一词出自《楚辞·九歌·湘君》:"采蔷蘼兮水中,搴芙蓉兮木末。"这里的蔷蘼与芙蓉对举,都是香草名,象征着高洁与美好。值得注意的是,"蔷蘼"在现代汉语中已近乎消失,成为一个"死词"。这种现象引发我们思考:为什么有些组词能历久弥新,如"蔷薇";而有些则逐渐被遗忘,如"蔷蘼"?这背后反映的正是语言的自然选择过程,是文化记忆的筛选机制。那些能与时代精神共鸣、不断被创造性使用的组词得以存活;而那些过于古雅或应用范围狭窄的组词则慢慢退出日常语用。这种新陈代谢恰恰证明了汉语言强大的生命力。

当我们尝试为"蔷"字寻找新的组词可能性时,实际上是在参与汉字的现代转型。"蔷"是否可以与当代流行语素结合,创造出符合时代气息的新词?比如"蔷韵"、"云蔷"、"蔷系"等,这些潜在的组词展现了汉字强大的衍生能力。历史上,许多汉字正是通过不断的创造性组词而保持活力的。宋代文人创造了大量"蔷"字相关的新词来满足诗词创作的需要;明清小说家则赋予"蔷"字组词更多世俗化的色彩。这种创新传统启示我们:对待"蔷"这样的字,不应仅满足于记忆现成组词,更应发挥想象力,探索其新的组合可能,使古老汉字真正"活"在当下。

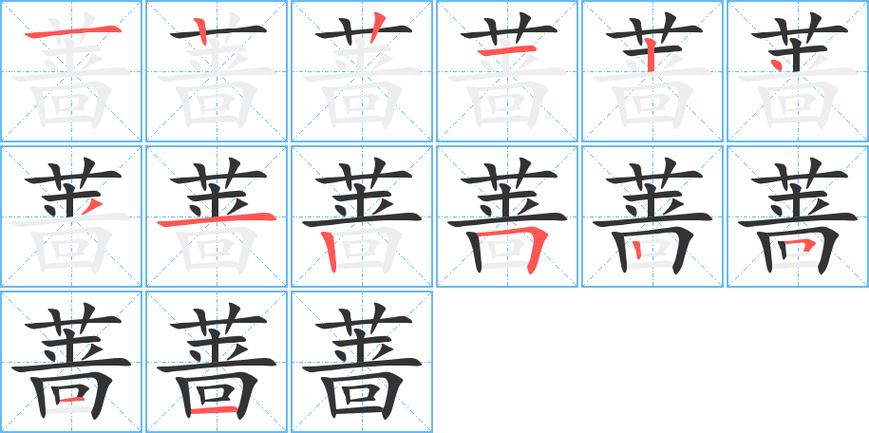

从字形演变角度看,"蔷"字本身就是一个文化化石。其篆书形态中的"艹"头表明它与植物的关联,而"墙"的声旁则暗示了它的发音线索。这种形声构造是汉字体系的一大特色,通过分析"蔷"字的结构,我们能够窥见古人造字的智慧。更为有趣的是,"蔷"字在不同历史时期的写法变化,如同一部缩微的文字进化史。汉代简牍上的"蔷"字笔画粗犷,唐代碑刻上的"蔷"字则结构严谨,到了宋代印刷体中,"蔷"字又呈现出规范化的趋势。每一个历史时期的"蔷"字写法,都承载着那个时代的审美趣味与技术特征。

"蔷"字组词的研究还具有跨文化的意义。在日语中,"蔷薇"写作「薔薇」(ばら),保留了汉字形式但发音完全不同;在韩语中则读作「장미」(jangmi)。这种汉字在东亚文化圈中的不同命运,展现了文化传播与本土化的复杂过程。相比之下,西方语言中对"蔷薇"的表述(如英语rose、法语rose、德语Rose)则完全脱离了汉字系统,形成了另一套符号表征。这种对比让我们意识到,"蔷"字组词不仅是一个语言学问题,更是一个文化身份的标志,是东亚汉字文化圈共享的精神密码。

深入思考"蔷"字的组词现象,我们会发现这实际上是一场跨越时空的文化对话。当我们写下"蔷薇"时,是在与古代的杜牧、陆游对话;当我们尝试创造"蔷"字新词时,是在与未来的汉语使用者对话;当我们比较"蔷"字在不同语言中的命运时,是在与其它文化传统对话。这种对话揭示了汉字系统的深邃与广博,也展现了中华文化的包容与创新。

在这个键盘输入日益取代手写、表情符号冲击文字表达的数字时代,重新关注如"蔷"这样的汉字及其组词方式,具有特殊的文化意义。它提醒我们不要忘记每个汉字背后的历史重量,不要忽视汉字组合所产生的美学价值。或许,我们可以将"蔷"字组词视为一种文化修炼——通过探索一个字的多种可能,我们不仅丰富了自己的词汇库,更重要的是培养了对汉字之美的敏感,建立了与传统文化的精神联结。

"蔷"字虽小,却如同一扇窗口,透过它我们能看到中华文化的博大精深。下一次当我们在词典中遇到类似的冷僻字时,不妨停下匆忙的脚步,玩味它的组词可能,聆听它讲述的文化故事。这种看似简单的文字练习,实则是守护我们精神家园的一种方式,是在全球化浪潮中锚定文化身份的一种努力。汉字之所以能够绵延数千年而不衰,正是因为总有那么一些人,愿意为一个字的组词而沉醉,为一个符号的传承而坚守。

富贵体育网

富贵体育网