瞄准"瞄"字:一个视觉动词背后的文化凝视与权力隐喻

在汉字的浩瀚海洋中,"瞄"字以其独特的视觉意象和丰富的文化内涵,成为一个值得深入探究的语言现象。这个由"目"和"苗"组成的会意字,表面上看只是描述一种视觉行为,实则承载着中华民族对视觉权力的深刻理解与文化密码。从"瞄准"到"瞄一眼",从"瞄上"到"瞄下","瞄"字的组词变化不仅反映了汉语构词的灵活性,更折射出中国人对视觉行为背后权力关系的微妙感知。本文将从"瞄"字的构形原理、组词规律、拼音特点出发,深入挖掘这一视觉动词背后的文化凝视与权力隐喻。

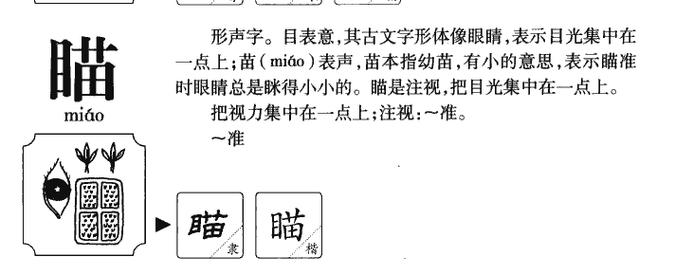

"瞄"字由"目"和"苗"组成,这种构形本身就蕴含了深刻的视觉哲学。"目"代表眼睛,是视觉的器官;"苗"原指初生的植物,在此处取其"细微"、"初现"之意。二者结合,形象地表达了"集中视线于一点"的动作本质。与"看"、"望"、"观"等视觉动词相比,"瞄"更强调视线的聚焦性和目的性。这种构字智慧反映了古代中国人对视觉行为精细区分的语言敏感度——他们不仅创造了表达一般性视觉行为的字词,还专门为那种专注的、有目的的看创造了一个独特的汉字。

在"瞄"字的组词系统中,我们可以清晰地观察到这一视觉动词与其他语言成分结合时产生的丰富意涵。"瞄准"是最典型的复合词,指将视线精确对准目标,常用于射击、测量等需要高度精确性的场景。这个词通过"准"字的加入,强化了"瞄"原有的精准含义,构成了一个表达视觉精确度的专业术语。"瞄一眼"则呈现截然不同的语言效果,这里的"一眼"弱化了"瞄"的专注性,反而带上了一种随意、快速的含义,体现了汉语通过简单量词改变动词性质的独特能力。

更有趣的是"瞄上"和"瞄下"这对词组。"瞄上"通常表示看中、选中某物或某人,带有明显的积极评价;而"瞄下"则多用于俯视或轻视的语境。这种上下方位的添加,使原本中性的视觉行为立即被赋予了社会等级的色彩,反映了中国人潜意识中将空间方位与社会地位相联系的认知模式。同样值得玩味的是方言中的"瞄瞄",通过叠词形式表达短暂、尝试性的看,展现了汉语通过语音变化调节语义的精妙手段。

"miáo"的拼音构成也蕴含语音学的智慧。声母"m"是一个鼻音,发音时双唇闭合,气流从鼻腔通过,这种发音方式与"瞄"所表示的"闭合一只眼睛瞄准"的动作有着微妙的通感联系。韵母"iáo"是一个复合元音,由前高元音"i"滑向后低元音"a",再回到后高元音"o",这种音高的起伏变化仿佛模拟了瞄准过程中视线的调整过程。汉语拼音系统对"瞄"字的这种音义结合关系的保留,体现了拉丁字母转写体系对汉字音韵特色的尊重与呈现。

从文化凝视的角度看,"瞄"字及其组词实际上构建了一套关于视觉权力的隐喻系统。在传统中国社会,看与被看从来不是平等的关系。"瞄"作为一种有目的的看,常常暗示着看者的优势地位和被看者的客体化处境。猎手瞄准猎物,男性瞄上女性,上司瞄下下属——在这些日常表达中,"瞄"字无形中强化了社会关系中的不平等结构。即使在当代汉语中,"被瞄上了"这样的表达仍然传递着一种成为他人视觉对象的不安感。

当代社会中,"瞄"字的应用场景发生了有趣的扩展和变异。 *** 用语中,"瞄一下"表示快速浏览;商业用语中,"目标人群瞄准"成为营销术语;甚至在电竞领域,"瞄准技巧"成为评判玩家水平的重要标准。这些新用法一方面丰富了"瞄"字的语义范围,另一方面也反映了现代社会对视觉精确度和效率的极致追求。当我们的生活中充斥着"精准投放"、"目标用户锁定"这样的表达时,实际上正在无意识中接受一种将人际关系工具化的视觉权力话语。

"瞄"字从军事领域到日常生活,从具体动作到抽象隐喻的语义扩展,展示了一个汉字如何能够跨越时空限制,不断吸收新的文化内涵。在人工智能、计算机视觉技术日益发达的今天,"目标识别"、"图像锁定"等技术术语与古老的"瞄"字形成了跨越时空的呼应,提醒我们即使在最前沿的科技领域,人类对视觉控制的追求依然延续着古老的文化基因。

回望"瞄"字的文化旅程,我们看到的不仅是一个普通动词的语义演变,更是一部关于人类如何通过视觉建立认知、行使权力、构建关系的微观历史。在"瞄"的组词和拼音背后,隐藏的是中国人对视觉行为的独特分类和对视觉权力的敏感认知。当我们今天使用"瞄准市场"、"瞄上机会"这样的表达时,实际上正在参与一场延续千年的文化实践——通过语言塑造我们对世界的看法,同时也被这种语言所塑造。

汉字如镜,映照文明。"瞄"字虽小,却为我们提供了一扇观察中国文化视觉哲学的独特窗口。在这个图像泛滥、视觉疲劳的时代,重新审视"瞄"字所代表的专注、精确的视觉伦理,或许能为我们的数字生活提供一种古老而新鲜的智慧——知道如何看,也明白看的意义;学会瞄准目标,也不忘尊重被看者的主体性。这也许就是"瞄"字穿越时空,给予当代人的最珍贵启示。

富贵体育网

富贵体育网