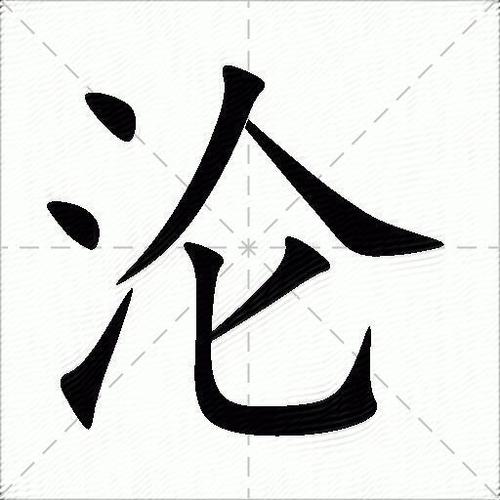

沦陷与救赎:论"沦"字组词中的文明困境与精神突围

"沦"字在汉语中承载着一种特殊的重量,它既指向一种无可挽回的沉落状态,又暗含某种被迫的、非自愿的处境。从"沦陷"到"沦落",从"沦丧"到"沦亡",这些由"沦"字构成的词语编织出一张关于文明困境与精神危机的语义 *** 。当我们凝视这些词语时,看到的不仅是一个汉字的组合游戏,更是中华民族集体记忆中那些最为痛楚的历史时刻与最为深刻的文化反思。这些"沦"字词语如同文化基因中的创伤记忆,记录着一个民族在历史长河中遭遇的种种沉沦与挣扎,也见证着中华文明面对危机时的自我救赎之路。

"沦陷"一词在近代中国历史中具有特殊的分量。1937年南京沦陷,1941年香港沦陷,1942年新加坡沦陷……这些历史事件中的"沦"字,承载着国土被侵占、 *** 遭剥夺的民族耻辱。但"沦陷"不仅仅是一个军事术语,它更是一种文化心理状态的投射。当法国哲学家萨特说"占领不仅是一种物质状态,更是一种精神状态"时,他道出了"沦陷"更深层的含义——它不仅指土地的丧失,更指精神的被殖民。日军铁蹄下的中国城市,经历着双重沦陷:一方面是军事占领的现实,另一方面则是文化自信的动摇。沦陷区的知识分子在"言"与"默"之间的艰难选择,构成了中华民族精神史上最为复杂的篇章。张爱玲的《倾城之恋》中香港沦陷背景下的爱情故事,钱钟书《围城》中战火纷飞年代的知识分子群像,无不展现着"沦陷"状态下人性的复杂面相——既有卑躬屈膝的苟且,也有宁折不弯的骨气。

"沦落"则指向另一种沉沦——不是来自外敌的压迫,而是源于内部的堕落与迷失。从"书香门第的沦落"到"艺术沦为商品",这些表述中的"沦"字揭示了一种令人痛心的价值降格过程。杜甫诗中"穷年忧黎元,叹息肠内热"的士人精神,在当代社会中可能已"沦落"为功利主义的算计;传统工匠"如切如磋,如琢如磨"的专注态度,在工业化大潮中"沦落"为流水线上的机械重复。"沦落"之所以比单纯的"变化"更具悲剧色彩,是因为它暗示了一种高度的丧失,一种从崇高到平庸的不可逆转变。鲁迅笔下的孔乙己,一个"读过书"的人最终沦为酒馆里的笑柄,正是这种"沦落"的经典文学写照。在当代社会,"学术沦落为职称游戏""教育沦落为分数竞赛"等表述,同样折射出我们对某些核心价值失落的深切忧虑。

"沦丧"则更进一步,直指道德根基的动摇与精神家园的荒芜。当我们说"道德沦丧""人性沦丧"时,描述的已不仅是个人命运的沉浮,而是整个社会价值体系的崩解。孔子所忧心的"礼崩乐坏",正是对这种"沦丧"状态的古老表述。在《论语·季氏》中,"天下有道,则庶人不议"的反面,便是价值混乱、是非颠倒的"沦丧"状态。当代中国社会转型期中出现的种种道德困境,从食品安全问题到学术不端现象,常被归结为某种"沦丧"——这既是对现实问题的批判,也暗含着对曾经存在的道德黄金时代的想象。值得注意的是,"沦丧"一词的使用本身便是一种文化抵抗,它通过命名这种负面状态,实际上已经开始了价值重建的努力。

"沦亡"则是最为彻底的"沦"——不仅是状态的改变,更是存在的终结。从"国家沦亡"到"文化沦亡",这些表述中的"沦"字承载着最为深重的危机感。顾炎武"天下兴亡,匹夫有责"的呐喊,正是对"沦亡"威胁的直接回应。历史上,犹太人面对圣殿被毁后的文化存续策略,中华民族在元清两代异族统治下的文化坚守,都是对"沦亡"命运的抗争。当代全球化语境中,"文化沦亡"的焦虑以新的形式表现出来——不是通过军事征服,而是通过文化同质化进程。法国人 *** "英语入侵"的语言政策,*保护非物质文化遗产的系统工程,都可视为对"沦亡"威胁的预防性抵抗。

从"沦陷"到"沦亡",这一系列"沦"字词语构成了一个关于文明危机的语义场。但汉语的奇妙之处在于,同一个"沦"字也出现在"沦肌浃髓"(形容感受极深)这样的表述中,暗示着"沦"并非只有消极意义——深度的"沉入"也可能带来重生的契机。中华文明五千年历史中,无数次"沦"而复兴的经历,形成了独特的文化韧性。王阳明龙场悟道,正是在政治生命"沦落"至更低谷时的精神飞跃;抗战时期西南联大的学术奇迹,恰是在国土大面积"沦陷"背景下的文化坚守。

在当代语境中重思"沦"字组词,我们或许能够获得一种更为辩证的文化危机观。一方面,"沦"字警示我们文明并非理所当然地永恒存在,它需要每一代人的精心守护;另一方面,"沦"字也启示我们,危机本身可能孕育着新生的可能。从"沦陷区文学"到"伤痕文学",艺术创作往往在最深的"沦"处开出最美的花。张爱玲说"时代的车轰轰地往前开",即便在沦陷的孤岛上也有人性的光辉闪烁;阿城笔下"沦落"民间的传统文化,反而保存了最鲜活的生命力。

"沦"字组词所折射的,最终是一个文明如何在危机中保持自我、继而超越自我的永恒命题。当我们使用这些词语时,我们不仅在描述一种状态,更在进行一种文化自省和价值判断。在全球化与数字化双重冲击的今天,重访这些"沦"字词语的深层含义,或许能为我们提供面对新挑战的文化智慧——知道什么值得坚守,明白如何在不失去自我的前提下拥抱变化。中华文明之所以能够成为世界上唯一没有中断的古文明,正是因为我们的语言中早已植入了这种对"沦"的警觉与超越"沦"的智慧。

富贵体育网

富贵体育网