彬组词:汉字丛林中的优雅秩序与文明密码

在汉字的浩瀚海洋中,每一个偏旁部首都如同一个微缩的文明密码,承载着先民的智慧与审美。"彬"字以其独特的构形与丰富的内涵,为我们打开了一扇理解中华文化精神特质的窗口。这个由"木"与"分"构成的汉字,表面看来只是众多汉字中的普通一员,实则蕴含着中华文明对秩序与美感的深刻理解。从甲骨文的原始形态到现代标准字体,"彬"字的演变本身就是一部微缩的汉字发展史,而其构成的"彬组词"——如"彬彬有礼"、"文质彬彬"等——则成为中国人精神追求的语言结晶。

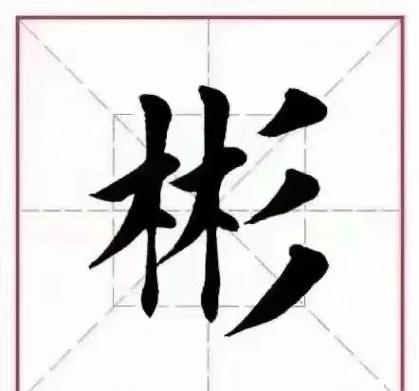

"彬"字最早见于甲骨文,其原始形态已经呈现出"木"与"分"的组合意象。在青铜器铭文中,"彬"字的线条变得更加规整,结构趋于稳定。到了小篆阶段,"彬"字完成了其基本形态的定型,线条圆润流畅,结构均衡对称。汉代隶变后,"彬"字的笔画开始出现波磔变化,书写更为便捷。楷书阶段的"彬"字则确立了现代字形的基础,笔画分明,结构严谨。这一演变过程不仅反映了汉字书写艺术的发展轨迹,更体现了中国人审美观念的变迁——从原始的象形到抽象的符号,从自然的摹写到规范的构建,"彬"字如同一位穿越时空的使者,向我们诉说着中华文明对形式与内容、自然与人文关系的永恒探索。

"彬"字由"木"与"分"组成,这一结构绝非偶然。"木"作为偏旁,暗示了与自然、生长的关联;而"分"作为声旁,既表音又参与表意。许慎在《说文解字》中解释"彬"为"文质备也",即形式与内容兼备的状态。段玉裁进一步注解:"彬者,文质相半之貌。"这种解释揭示了"彬"字背后的哲学思考——事物应当处于一种均衡状态,外在表现与内在本质和谐统一。当我们凝视"彬"字结构时,仿佛看到树木枝桠有序分叉的自然图景,这正是古人"观物取象"思维方式的生动体现。"木"的生机与"分"的秩序共同构成了"彬"字的核心意象,隐喻着文明不是对自然的否定,而是对自然法则的升华与艺术化再现。

在汉语词汇的星空中,"彬组词"如同一个独特的星座,闪烁着中华礼仪文明的光芒。"彬彬有礼"形容人举止文雅、礼貌周全;"文质彬彬"则指人文采与质朴兼备,源自《论语》"质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子"。这些词语共同构建了一个关于理想人格的语义场,其中"彬"成为平衡与和谐的象征。值得注意的是,"彬"字很少单独使用,而是以重叠形式"彬彬"出现,这种重复不仅强化了语音效果,更在视觉上创造了对称美感。从构词法角度看,"彬彬"属于叠词构式,这种结构在汉语中常用来表示程度加深或状态持续,如"匆匆"、"渐渐"等。但"彬彬"的特殊之处在于,它不仅描述状态,更蕴含价值判断,成为儒家理想人格的具象化表达。

"彬"字及其构成的词汇,承载着深厚的文化哲学内涵。在儒家思想体系中,"彬"所代表的文质平衡观念,与"中庸之道"高度契合。孔子主张"过犹不及",反对任何极端的倾向,而"文质彬彬"正是这一思想在人格修养领域的应用。道家思想同样影响了"彬"的美学意蕴,《道德经》中"道法自然"的理念,与"彬"字中"木"所代表的自然秩序遥相呼应。比较文化视野下,西方文化中的"绅士风度"(gentlemanliness)与"彬彬有礼"有相通之处,但后者更强调内外统一的整体性,而非仅关注表面礼仪。这种差异反映了中华文明特有的"体用不二"思维方式——形式与实质不可分割,礼仪不是外在约束,而是内心修养的自然流露。

进入现代社会,"彬"字及其组词面临着新的境遇与挑战。在快节奏的都市生活中,"彬彬有礼"的传统美德时常让位于效率至上的实用主义; *** 语言的碎片化与随意化,也与"文质彬彬"的表达方式形成鲜明对比。然而,正是在这样的语境中,"彬"的价值反而得以凸显。心理学研究表明,得体的礼仪能有效促进人际和谐,提升社会资本;教育学领域也越来越重视"全人教育",这与"文质彬彬"的全面发展理念不谋而合。在全球化时代,"彬"所代表的文化特质成为中华文明的重要标识,为世界文明对话提供了独特资源。近年来兴起的"国潮"现象中,传统礼仪文化的复兴也常常以"彬彬有礼"为口号,显示了这一价值观的持久生命力。

"彬"字如同一把钥匙,为我们打开了理解中华文明特质的大门。在这个由"木"与"分"构成的汉字中,我们看到了自然与人文的完美结合,形式与内容的和谐统一。从甲骨文的刻痕到屏幕上的像素,"彬"字穿越时空,始终保持着其内在的精神内核。"彬组词"所构建的语义世界,不仅是语言的瑰宝,更是文明的基因。在人类日益陷入分裂与对立的今天,"彬"所蕴含的平衡智慧或许能为我们提供某种启示——就像树木枝桠有序生长一样,人类文明也应当在多样性中寻求和谐,在差异中建立联系。当我们书写"彬"字时,我们不仅是在练习一个汉字的写法,更是在传承一种文明的态度,一种对秩序与美感的永恒追求。

富贵体育网

富贵体育网