憾之美学:论那些未竟之事的永恒魅力

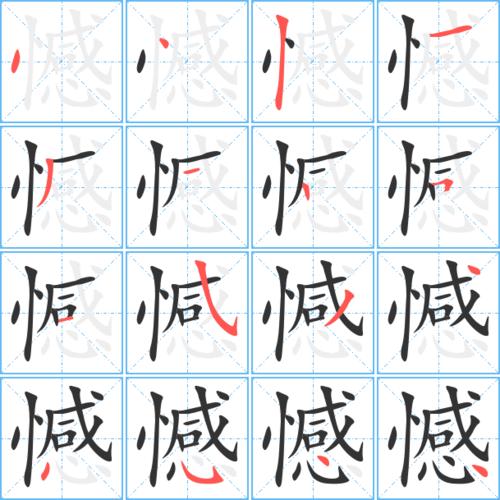

人生如一幅未完成的画卷,憾事恰似那些留白的部分,看似残缺,实则蕴含着无限可能。憾字组词——遗憾、缺憾、憾事、抱憾——这些词汇构筑了一个独特的情感空间,记录着人类心灵深处那些未能如愿的瞬间。然而,我们是否真正理解"憾"这一情感的本质?在追求完美的时代洪流中,我们是否忽视了憾事本身所蕴含的美学价值与精神力量?憾,不应仅是消极的失落,更是一种生命的留白,一种催人奋进的动力,一种使人生更加立体饱满的情感维度。

憾事如同生命长河中的暗礁,虽阻碍了前行的顺畅,却激起了思考的浪花。中国古代文人深谙此道,陶渊明"采菊东篱下,悠然见南山"的闲适背后,是对政治理想未竟的释然;苏轼"人生如梦,一尊还酹江月"的豁达中,饱含了宦海沉浮的诸多遗憾。这些文人墨客将憾转化为艺术创作的源泉,使憾事升华为审美对象。明代文学家归有光在《项脊轩志》中写道:"庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。"简朴文字间,丧妻之憾与时光流逝之叹交织,却成就了中国散文史上的不朽篇章。憾,在此不再是单纯的缺失,而成为连接过去与现在、个体与永恒的精神桥梁。

东西方文化对憾的处理呈现出有趣的差异,却又不约而同地赋予其积极意义。中国传统文化讲究"中和之美",认为"大音希声,大象无形",强调在有限中表现无限,在缺憾中寻求圆满。老子"大成若缺"的哲学,庄子"无用之用"的思辨,都指向一种超越表面完美的更高境界。日本美学中的"侘寂"理念,更是将对不完美、不恒久的欣赏提升至艺术高度。而在西方,希腊悲剧中的英雄往往因性格缺陷(hamartia)而走向毁灭,这种"悲剧性缺陷"却使人物形象更加真实动人。莎士比亚笔下的哈姆雷特,因犹豫不决而酿成悲剧,这一性格缺憾反而使其成为文学史上最复杂深刻的人物形象之一。东西方文化虽路径不同,却共同揭示了一个真理:绝对的完美往往流于肤浅,而适度的缺憾却能成就深度。

现代心理学研究为理解憾事提供了科学视角。美国心理学家丹尼尔·吉尔伯特的研究表明,人类具有强大的"心理免疫系统",能够对不如意的结果进行重新评估和意义重构。这一过程被称为"认知重评",它使我们能够从憾事中寻找积极因素,甚至将失败转化为成长的契机。另一位心理学家卡尔·罗杰斯则提出,真实的自我接纳包括接纳自身的不完美与生活中的遗憾。当一个人能够坦然面对憾事而不陷入自我否定时,他便达到了更高层次的心理成熟。心理学视角下的憾,不再是需要逃避的负面情绪,而是自我认知和成长的重要组成部分。那些我们未能实现的梦想、未能把握的机会、未能维系的关系,恰如一面镜子,映照出我们最真实的需求与价值观。

将憾转化为创作动力与生活智慧,是古今中外智者的共同选择。德国音乐家贝多芬在听力逐渐丧失的巨大遗憾中,创作出《第九交响曲》等不朽杰作;中国作家史铁生在双腿残疾的痛苦中,写下了《我与地坛》等深沉作品。他们并非没有憾事,而是学会了与憾共处,甚至以憾为媒,触及艺术与生命的本质。日常生活中,我们同样可以实践这种转化:那个未能如愿的职业选择,或许引导我们发现更适合的道路;那段无疾而终的感情,也许教会我们更成熟的相处之道。法国作家阿尔贝·加缪在《西西弗斯神话》中提出,即使意识到生命的荒谬,我们仍应想象西西弗斯是幸福的——这种在无意义中创造意义的能力,正是面对憾事时最珍贵的智慧。

人生如棋,憾似未落之子。每一个遗憾、每一次错过、每一处缺憾,都是生命交响曲中不可或缺的音符。它们使欢乐更加珍贵,使成功更有滋味,使回忆更具层次。中国古代诗人李清照在《声声慢》中写道:"寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。"字字血泪的丧夫之憾,却成就了宋词中最动人的篇章。当我们学会欣赏生命中的憾,我们便获得了一种更为深邃的审美能力——在残缺中看见完整,在有限中感知无限,在流逝中触摸永恒。

憾之美学,本质上是一种接纳生命复杂性的智慧。它不鼓吹消极认命,而是倡导在认识局限的前提下积极创造;不美化痛苦,而是发掘困境可能带来的精神成长。一个没有憾事的人生或许看似完美,却可能因缺乏反差而显得平淡;一个懂得与憾共处的人生,反而因各种滋味的交织而显得丰厚。在这个过度追求完美的时代,我们比任何时候都更需要重新发现憾的价值——那些未走的路,未竟的梦,未言的爱,共同构成了我们独特的人生风景,使每个人的故事都不可复制,因而珍贵。

富贵体育网

富贵体育网