黑暗骑士的隐喻:从"蝙"字组词看中国文化的幽暗美学

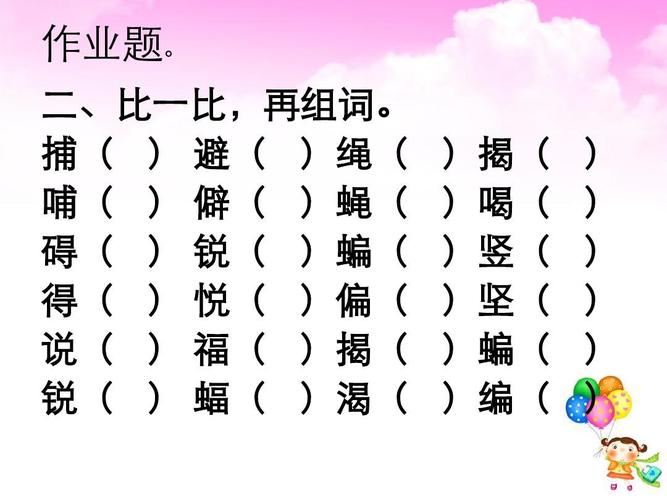

在汉字"蝙"的构形中,我们看到了一个奇妙的组合——"虫"与"扁"。这个看似简单的构字法,实则蕴含了中国人对蝙蝠这一生物复杂而矛盾的情感认知。当我们在现代汉语词典中翻阅以"蝙"开头的词语时,会惊讶地发现,除了"蝙蝠"这一基本词汇外,几乎再无其他常见组词。这种语言现象背后,隐藏着怎样的文化密码?为何中国人既崇拜蝙蝠的吉祥寓意,又在语言表达上对其保持距离?从"蝙"字组词的贫乏现象出发,我们可以窥见中国文化中一种独特的幽暗美学——对黑暗、边缘与神秘事物的复杂态度。

蝙蝠在中国传统文化中具有双重象征意义。一方面,由于"蝠"与"福"谐音,蝙蝠成为吉祥图案中的常客,在传统建筑、服饰和工艺品上频繁出现。五只蝙蝠环绕"寿"字的图案,寓意"五福捧寿",是民间更受欢迎的吉祥符号之一。另一方面,蝙蝠昼伏夜出的习性、怪异的形态以及与黑暗的天然联系,又使其成为神秘甚至恐怖的象征。这种矛盾心理直接反映在汉语词汇的构成上——我们乐于在视觉艺术中使用蝙蝠形象,却在语言表达中对其保持克制,形成了"蝙"字构词能力低下的特殊现象。

深入探究"蝙"字组词匮乏的原因,我们会发现这与中国人的语言禁忌心理密切相关。蝙蝠作为夜行动物,与黑暗、幽冥世界有着天然联系。在古代中国人的观念中,黑夜是鬼魅活动的时间,而蝙蝠正是这一时空的常驻者。《山海经》中就有关于蝙蝠的怪异记载,将其与神秘力量联系在一起。这种文化心理导致人们在日常语言中不愿过多提及蝙蝠,更不会以"蝙"为基础创造新词。相比之下,同样是动物偏旁的"蝶"字(虫+枼)却能构成"彩蝶"、"蝶变"、"蝶泳"等多种词语,反映了对蝴蝶这一光明意象的偏爱。

"蝙"字构词能力的薄弱,折射出中国文化对幽暗领域的复杂态度。我们不难发现,汉语中与黑暗、夜晚相关的词汇往往带有负面色彩,如"黑暗"、"黑夜"、"黑心"等。但吊诡的是,中国艺术又发展出了一种独特的幽暗美学。水墨画中的留白与淡墨,园林设计中的曲径通幽,诗歌中的朦胧意境,无不体现着对含蓄、深邃之美的追求。蝙蝠作为游走于光明与黑暗之间的生物,恰恰成为这种美学的绝佳载体——它既不被完全接纳,也不被彻底排斥,而是以一种边缘化的状态存在于文化表达中。

从构词法角度分析,"蝙"字的构成本身就体现了对边缘生物的认知方式。"虫"旁表示其生物属性,"扁"则描述其体态特征,这种构字逻辑反映了中国人对自然现象的直观把握。与西方语言中"bat"这样的单纯词不同,汉字的表意特性使"蝙"字本身就携带了形象信息和分类概念。然而,这种构词智慧却未能进一步扩展,说明在语言实践中存在着某种无形的界限,阻止了"蝙"字在词汇 *** 中的进一步延伸。这种语言现象与中国人对蝙蝠"敬而远之"的态度形成了有趣的呼应。

在当代文化语境下,"蝙"字的组词现象或许正在发生微妙变化。随着西方超级英雄"蝙蝠侠"形象的引入,"蝙"字获得了新的构词可能——"蝙蝠车"、"蝙蝠镖"、"蝙蝠洞"等新词汇通过影视作品进入大众视野。这一现象展示了语言的生命力和文化交融的力量。但值得注意的是,这些新词大多是对英语词汇的直译,而非汉语自发的词汇创造,这再次印证了"蝙"字在汉语中的边缘地位。

比较其他语言中蝙蝠相关词汇的丰富程度,我们会发现不同文化对蝙蝠的态度差异显著。在英语中,"bat"可以构成"batman"、"batwing"、"bathouse"等多种词汇;在日语中,蝙蝠(こうもり)也有较多派生用法。这种语言差异反映了不同文化对幽暗美学的不同处理方式。中国文化对蝙蝠的矛盾态度——既利用其吉祥谐音,又回避其阴性特质——形成了一种独特的文化折中,这在世界文化之林中是颇具特色的。

回望"蝙"字组词这一微观语言现象,我们看到的不仅是一个汉字的构词能力问题,更是中国文化心理的一面镜子。在全球化语境下,重新审视这些边缘化的文化符号,或许能帮助我们更深刻地理解自身文化的特性与深度。蝙蝠作为穿越黑暗的飞行者,恰如中国文化中那些游走于光明与黑暗之间的思想与艺术,它们或许不被频繁言说,却始终在文化星空中占据着自己独特的位置。这种对幽暗领域的克制表达,反而成就了中国美学中最为深邃的部分——不言而言的意境,不到而到的韵味。

从"蝙"字的组词困境中,我们得以一窥中国文化如何处理那些令人不安却又无法忽视的存在。这种处理方式不是简单的排斥或接纳,而是一种保持距离的包容,一种克制中的欣赏。在追求全面理解中国传统文化的今天,或许我们应当学会欣赏这种幽暗美学,理解中国人对黑暗与边缘地带的独特智慧——不是用语言穷尽其义,而是以沉默保留其神秘。

富贵体育网

富贵体育网