录字的迷宫:在文字的迷宫中寻找文明的密码

"录"字,一个看似简单的汉字,却隐藏着中华文明的深邃密码。当我们尝试组词时,"记录"、"录像"、"录音"、"目录"、"录取"、"笔录"、"抄录"、"实录"、"转录"、"节录"……这些词汇如珍珠般串联起来,折射出中国人对记忆、知识、历史的独特态度。在这个信息爆炸的数字时代,重新审视"录"字及其组词,不仅是一次语言学的探索,更是对中华文明记忆方式的深刻反思。

"录"字最早见于甲骨文,其本义与刻写、记载有关。《说文解字》解释为"记也",即记录、记载的意思。从甲骨文的刻录到竹简的书写,从纸张的印刷到数字的存储,"录"字贯穿了中华文明记录方式的整个演变历程。在河南安阳殷墟出土的甲骨文中,我们看到了最早的"录"——那些刻在龟甲兽骨上的文字,是商王与神灵沟通的记录,也是人类最早试图固定记忆的尝试之一。这种将重要信息刻录在耐久材料上的行为,反映了先民对记忆保存的焦虑与智慧。

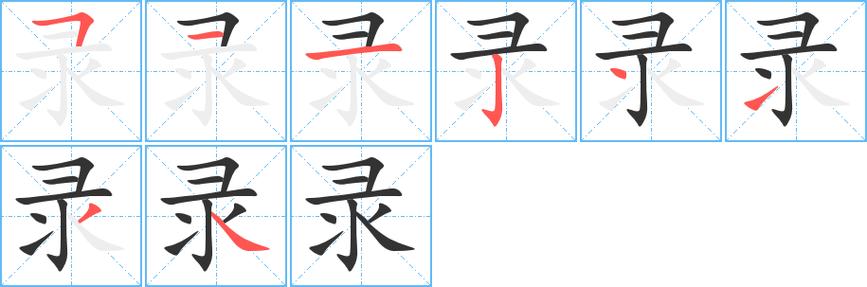

"录"字的构形本身就是一个文化密码。其上部为"彐"(原为"手"的变形),下部为"氺"(水的变形),整体表示用手在水中书写。这一构形暗示了书写与流动、固定与变化之间的辩证关系。水象征时间的流逝,而手的书写则是对抗这种流逝的尝试。这种对抗不是徒劳的,因为正是通过不断的"录",文明才得以延续。从《尚书》中的"录"到司马迁的"实录",从唐宋的"类书"到明清的"实录",中国形成了世界上最为连续的历史记录传统。

"记录"一词揭示了"录"的本质功能——对抗遗忘。在古代中国,史官制度的确立使"记录"成为一种制度化的记忆行为。《左传》记载,春秋时期各国设有史官,"君举必书",形成了"左史记言,右史记事"的传统。这种记录不仅是简单的信息保存,更是一种权力运作和文化建构。记录什么、如何记录、由谁记录,都反映了特定时代的权力结构和价值判断。孔子作《春秋》,"笔则笔,削则削",通过选择性的记录表达了对历史的评判,形成了"春秋笔法"的传统。

"录像"、"录音"等现代组词则展现了技术如何改变我们的记忆方式。从文字记录到声像记录,记忆的媒介发生了革命性变化。法国哲学家保罗·利科曾指出,技术记忆的扩展既带来了记忆的*,也导致了记忆的异化。当每个人都能随时记录生活中的一切时,我们却面临着记忆过载和意义稀释的困境。中国古代"立言不朽"的传统在数字时代遭遇挑战——记录变得空前容易,但真正值得记录的内容反而难以辨识。

"目录"一词揭示了"录"的分类学功能。从《汉书·艺文志》到《四库全书总目》,中国发展出了世界上最完善的图书分类系统。这种系统化的"录"不是简单的堆积,而是知识的组织和重构。宋代的类书如《太平御览》,明代的《永乐大典》,都是通过"录"来实现知识的整合与传承。在信息碎片化的今天,这种系统化的知识组织方式显得尤为珍贵。我们拥有海量数据,却缺乏有效的"目录"来引导我们穿越这片信息的海洋。

"录取"、"录用"等组词展现了"录"的社会功能。科举制度中的"录取"不仅是一种人才选拔机制,更是一种社会流动的通道。通过"录",个人的才能得到承认,社会地位得以改变。这种以文字记录为基础的社会评价体系,塑造了中国特有的"文凭社会"。今天的高考、公*等制度,依然延续着这种"录"的传统,体现了中华文明对形式公平的追求。

"笔录"、"抄录"等词汇则反映了"录"的传播功能。在没有印刷术的时代,知识的传播主要依靠手抄。敦煌遗书中的大量写本,佛教经典的传抄,都依赖于这种"录"的方式。抄写不仅是一种复制,更是一种学习与内化的过程。宋代的"抄书吏",明清的"抄胥",都是这一传统的实践者。在复制粘贴盛行的今天,这种通过亲手抄写来学习的方式或许能给我们新的启示。

"实录"一词体现了中国史学追求真实记录的传统。从《明实录》到《清实录》,这些官方史书虽难免受到权力干预,但仍保持着对事实记录的形式尊重。这种"实录"精神与西方的"客观历史"理念形成有趣对比。中国传统的"实录"不是价值中立的记录,而是在承认记录者立场的前提下,追求更大程度的真实。这种辩证的真实观对今天的信息社会具有重要启示——绝对的客观或许不存在,但对真实的追求永不过时。

"转录"、"节录"等词汇则揭示了"录"的选择性本质。任何记录都是对现实的某种截取和重构。中国古代的"文选"传统,如《文选》、《唐文粹》等,都是通过选择性记录来建构文学经典。这种"节录"不是信息的残缺,而是意义的提炼。在算法推荐主导信息获取的今天,我们更需要这种人文主义的选择智慧。

从甲骨文的刻录到云存储,从史官的记录到全民的自媒体,"录"的方式发生了翻天覆地的变化,但人类对抗遗忘的渴望从未改变。在数字时代,我们面临着记忆的悖论——记录一切等于没有记录,保存所有等于无法检索。或许,我们需要从"录"字的传统智慧中寻找答案:记录不仅是为了保存,更是为了理解;不仅是为了积累,更是为了选择;不仅是为了过去,更是为了未来。

"录"字的组词迷宫,最终引导我们回到文明的根本问题:我们选择记住什么,又如何记住?在这个问题上,中华文明几千年的"录"的传统,或许能给我们提供一面镜子,照见数字时代记忆的困境与出路。当我们穿越"录"字的迷宫,我们不仅理解了汉字,更理解了中国人保存文明密码的独特方式。

富贵体育网

富贵体育网