淮水之畔的词语迷宫:论"淮"字组词中的文化密码与历史回声

在中国浩如烟海的汉字系统中,每一个字都如同一个微缩的宇宙,蕴含着丰富的文化信息与历史积淀。"淮"字便是这样一个典型的例子——它不仅指代着中国地理上重要的淮河流域,更通过其丰富的组词能力,编织出一张连接古今的文化 *** 。《淮组词》这一看似简单的语言现象,实则是打开淮河文化宝库的一把钥匙,是解码区域历史记忆的一种方式。当我们深入探究"淮"字与其他汉字的组合时,展现在我们面前的是一幅生动的文化地图,记录着淮河流域人民的生活方式、情感表达与精神追求。

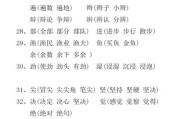

淮河,这条横贯中国东部的重要水系,自古便有"淮水"之称。《说文解字》中解释"淮"为"水。出南阳平氏桐柏大复山,东南入海",简明扼要地指出了其作为水名的本质属性。然而,随着历史的发展,"淮"字逐渐超越了单纯的地理指称,衍生出丰富的文化内涵。从"淮河"到"淮扬",从"淮北"到"淮南",这些由"淮"字构成的词语不仅标定了地理空间,更承载了区域文化的独特气质。在"淮左名都,竹西佳处"的吟咏中,我们感受到淮扬文化的风雅;在"橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳"的典故里,我们体会到地理环境对人类生活的深刻影响。"淮"字组词的演变过程,恰如一条文化的河流,不断汇聚各支流的精神养分,最终形成自己独特的文化景观。

地理与人文的交融在"淮"字组词中体现得尤为明显。"淮海"一词既指淮河与东海之间的广袤区域,也特指以徐州为中心的淮海经济区;"淮扬"则不仅表示淮河与扬子江之间的地理空间,更代表了一种精致的饮食文化——淮扬菜系。这些组词生动展示了地理环境如何塑造人文特色,而人文活动又如何赋予地理空间以文化意义。尤其值得注意的是"淮南"与"淮北"这一对概念,它们不仅区分了淮河南北两岸的地理差异,更隐含了历史上南北文化的分界与交融。西汉淮南王刘安组织编撰的《淮南子》,便是这种文化交融的杰出代表,其中融合了道家、儒家等多元思想,成为中国古代哲学的重要典籍。"淮"字组词因而成为我们理解中国南北文化过渡带的一扇窗口。

"淮"字组词的历史演变如同一部微缩的中国文化发展史。在古代文献中,"淮夷"指代淮河流域的古老民族,反映了早期中原王朝与周边民族的关系;"淮西"则多见于唐宋时期,指代淮河上游以西地区,是军事战略要地;明清以后,"淮盐"成为重要概念,指的是淮河下游生产的海盐,关系国家财政命脉。每一个历史时期的"淮"字组词,都像一枚时间胶囊,保存着那个时代的政治、经济、文化信息。特别有趣的是,随着时间推移,一些"淮"字组词的含义发生了微妙变化。如"淮剧",最初只是指流行于淮河流域的地方戏曲,而今已成为国家级非物质文化遗产,其艺术价值和文化地位得到了全面提升。这种语义的演变过程,正是文化价值不断被重新发现和诠释的过程。

在当代语境下,"淮"字组词依然活跃,并被赋予新的时代内涵。"淮海经济区"作为国家区域发展战略的重要组成部分,体现了淮河流域在新时代的经济地位;"淮河生态经济带"则凸显了绿色发展理念下对淮河流域的新定位。这些新生的"淮"字组词,既延续了历史文脉,又回应了时代需求,展现出传统文化的强大生命力与适应力。更令人惊喜的是,在 *** 语言中,"淮"字也焕发新生,如"淮了"(谐音"怀了")等 *** 用语,虽然偏离了"淮"字的本义,却反映了语言生生不息的创新能力。这种传统与现代的碰撞交融,正是中华文化保持活力的秘密所在。

深入《淮组词》的世界,我们不仅学习到一系列由"淮"字构成的词语,更重要的是透过这些词语,触摸到淮河流域文化的脉搏。每一个"淮"字组词都是一枚文化的种子,包含着地理环境、历史变迁、人文精神等多重基因。当我们说"淮风""淮雨"时,唤起的不仅是自然现象的意象,更是对那片土地特有的气候与生活方式的联想;当我们提及"淮上""淮畔"时,脑海中浮现的是淮河两岸独特的人文景观与历史画卷。这种由特定字词触发的文化联想,正是语言最神奇的魅力所在。

《淮组词》研究的意义远不止于语言学范畴,它为我们提供了一种理解中国区域文化的新视角。在全球化浪潮冲击地域特色的今天,重新发现和珍视这些深植于汉字中的文化密码,对于保持文化多样性、增强文化自信具有重要价值。淮河之水奔流不息,"淮"字组词也将随着时代发展不断丰富更新,但其中蕴含的文化记忆与精神内核将永远流淌在中华文明的血液中,成为连接过去与未来、地方与全国、传统与现代的桥梁。

富贵体育网

富贵体育网