心无杂念:当代人的精神救赎与自我解放

在这个信息爆炸的时代,我们的注意力被切割成无数碎片。手机通知、社交媒体、短视频、工作邮件……现代人的心智如同一个被无数窗口同时打开的电脑,运行缓慢且容易死机。在这样的背景下,"心无杂念"这一古老的东方智慧,不再是遥不可及的修行境界,而成为当代人亟需的精神救赎与自我解放之道。心无杂念并非简单的"不想事情",而是一种高度专注、全然当下的存在状态,是心灵从信息过载和思维混乱中的突围,是现代人对抗注意力分散的有力武器。

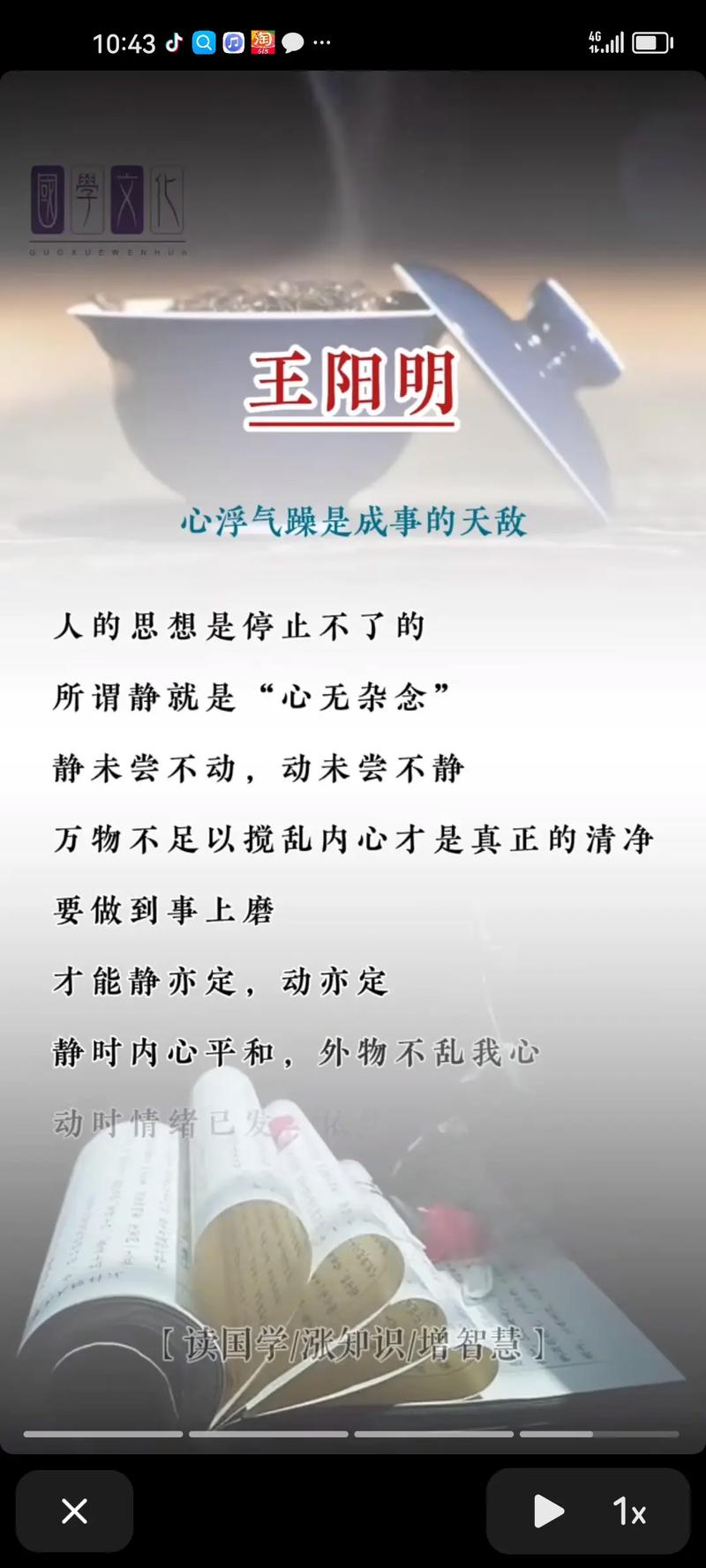

心无杂念的状态在东西方文化中有着悠久的探索历史。禅宗称之为"无心",道家追求"坐忘",儒家讲求"诚心正意",基督教神秘主义推崇"静观",斯多葛学派主张专注于当下——这些跨越时空的智慧传统不约而同地指向同一个真理:人类更高级的精神状态在于纯净的专注。王阳明在《传习录》中写道:"人心本是湛然虚明,只为私欲所蔽,便昏昧了。"这种"湛然虚明"正是心无杂念的写照。而现代心理学研究也证实,当人处于"心流"(flow)状态时——即完全沉浸于某项活动而忘记时间流逝的状态——大脑会分泌多巴胺、内啡肽等物质,带来深层次的满足感。东西方智慧与现代科学在此奇妙地交汇,共同印证了心无杂念对人类精神健康的核心价值。

当代社会对注意力的掠夺已达到前所未有的程度。据统计,普通职场人士每天平均查看手机150次,每40秒就会被打断一次工作。我们的心智被训练得越来越难以持续专注于单一任务,形成了所谓的"注意力碎片化"症状。法国哲学家帕斯卡尔曾警示:"人类所有的问题都源于无法安静地独处一室。"而在数字时代,这一问题被无限放大——我们不仅无法安静独处,甚至无法完整地思考一个问题而不被各种信息干扰。这种持续的注意力分散导致现代人普遍处于浅层思维状态,难以进行深度思考和工作。心无杂念的丧失,实质上是当代人精神生活贫困化的核心症候。

实现心无杂念需要系统的 *** 论指导。从实践层面看,正念冥想是最为科学验证的途径之一。哈佛大学研究发现,经过8周正念训练的人,大脑中与注意力相关的区域明显增厚。具体 *** 可以如此操作:每天早晨 *** 10分钟,专注于呼吸的进出,当思绪游离时温和地将注意力拉回呼吸。这种看似简单的练习,实则是心智的健身操,能够逐步增强我们调控注意力的能力。日本禅宗大师铃木俊隆的教导极具启发性:"当你洗碗时,就只是洗碗。"这种全然投入当下的态度,正是心无杂念在日常生活中的体现。值得注意的是,心无杂念并非压抑思想,而是让思绪如云般自然飘过而不加执着,如同明镜止水,映照万物而不留痕迹。

心无杂念对个人成长具有深远意义。在认知层面,它能显著提升工作学习效率。心理学家研究显示,专注状态下人的工作效率是分散注意力时的4倍。在情感层面,心无杂念有助于缓解焦虑和抑郁。当我们停止对过去懊悔、对未来担忧,全然活在当下时,心理负担自然减轻。在灵性层面,心无杂念使人更易触及内在智慧。德国哲学家雅斯贝尔斯称这种状态为"超越的瞬间",认为它是人类体验真实存在的重要途径。中国古代文人追求的"虚静"境界,苏轼笔下"静故了群动,空故纳万境"的体验,都是心无杂念带来的高级精神享受。

将心无杂念融入现代生活需要智慧与坚持。在工作场景中,可以实践"番茄工作法"——25分钟专注工作后短暂休息,保护注意力不受干扰。在数字生活方面,可设定"无屏幕时段",如晚餐后两小时不用电子设备。在人际关系中,练习"深度聆听"——放下手机,全神贯注地倾听对方。这些具体策略背后,是一种生活哲学的转变:从被外界 *** 驱动转向内在专注力的培养。法国作家纪德曾说:"重要的不是所见到的风景,而是看风景的眼睛。"同样,生活质量的提升不在于经历多少事物,而在于我们以何种质量去经历。

心无杂念是当代人重建精神家园的必由之路。在这个充满诱惑与干扰的世界里,能够守护内心的纯净与专注,已然成为一种珍贵的生存技能。它不是对现实的逃避,而是更深刻地参与现实的方式;不是思维的贫乏,而是思维的高度集约化。当我们学会净化心灵、专注当下时,便能在喧嚣中保持清明,在混沌中看见秩序,在碎片中重建完整。这种能力将引领我们超越信息时代的浮躁与浅薄,重新发现思考的深度、感受的强度与存在的真实。心无杂念,最终指向的是精神的自由——从纷繁杂乱中解脱出来,回归那个本自清净、本自具足的自己。

富贵体育网

富贵体育网