《旺仔牛奶零售价5元还是6元:价格背后的消费心理与市场逻辑》

引言:一瓶牛奶引发的价格思考

"老板,旺仔牛奶多少钱?"

"6块。"

"不是5块吗?"

"现在都涨价了..."

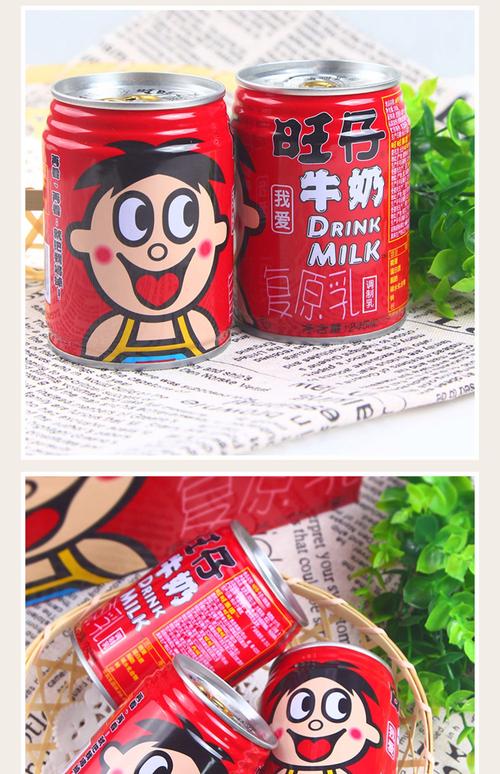

这样的对话在全国各地的小卖部、超市里不断上演。一罐250ml的旺仔牛奶,零售价究竟应该是5元还是6元?这个看似简单的价格问题,背后却隐藏着复杂的消费心理、市场策略和经济规律。作为中国更具代表性的儿童乳饮料之一,旺仔牛奶的价格变动不仅反映了企业成本压力,更折射出快消品行业的定价艺术与消费者的价格敏感度。本文将深入探讨旺仔牛奶价格现象背后的多重因素,分析5元与6元之争的市场逻辑,并思考快消品定价的未来趋势。

旺仔牛奶的品牌价值与市场定位

要理解旺仔牛奶的价格策略,首先需要认识这个品牌的独特市场地位。诞生于1992年的旺仔牛奶,是台湾旺旺集团在大陆市场的明星产品。近三十年来,那个圆脸大眼的"旺仔"形象已成为几代中国人的童年记忆。这种情感连接赋予了产品超越其物理属性的价值——它不只是一种乳饮料,更是一种怀旧符号和情感载体。

从市场定位看,旺仔牛奶巧妙地占据了"儿童营养饮品"这一细分市场。其广告语"再看,再看我就把你喝掉"精准捕捉了儿童心理,而适中的甜度和独特的配方使其在众多乳饮料中独树一帜。这种差异化竞争使得旺仔牛奶能够维持较高的溢价空间。在成本结构上,虽然其主要原料为奶粉、白糖等大宗商品,但品牌溢价和情感价值构成了价格的重要部分。

值得注意的是,旺仔牛奶采取了"农村包围城市"的渠道策略,在三四线城市和乡镇市场拥有极高的渗透率。这些市场的价格敏感度相对较低,消费者更看重品牌认知和产品熟悉度,这为价格调整提供了缓冲空间。同时,在一二线城市,旺仔牛奶又以怀旧营销吸引成年消费者,形成跨年龄层的消费群体,这种独特的市场结构直接影响着其定价策略。

从5元到6元:价格调整的多重动因

近年来,旺仔牛奶从普遍5元的零售价逐步向6元过渡,这一变化并非偶然。从宏观经济角度看,全球乳制品原料价格波动、包装材料成本上涨、人力成本增加等因素不断挤压企业利润空间。国家统计局数据显示,2021年国内食品制造业生产者出厂价格同比上涨约3.5%,这种成本压力必然传导至终端价格。

从市场竞争角度分析,旺仔牛奶的提价也是一种品牌定位的维护策略。随着消费升级,大量高端乳制品进入市场,维持原有价格可能导致品牌形象"平民化",适度提价反而可以强化其"优质儿童乳饮"的定位。同时,提价也为促销活动留出空间,通过"原价6元,特价5元"的促销策略,既能维持品牌价值感,又能 *** 销量。

消费者心理也是价格调整的重要考量。行为经济学研究表明,消费者对价格变动的感知存在"心理账户"效应——对于习惯性购买的小额商品,小幅涨价(如1元)往往不会立即改变购买决策,但会逐渐形成新的价格认知。旺仔牛奶从5元到6元的过渡,正是利用了这种心理惯性。

值得注意的是,价格调整还存在明显的区域差异。在经济发达地区,6元价格已被普遍接受;而在消费水平较低的地区,5元仍是主流。这种差异化定价反映了企业对市场细分的高度敏感,也体现了快消品价格策略的灵活性。

消费者的价格敏感度与心理账户

面对旺仔牛奶的价格变动,不同消费群体的反应大相径庭,这反映了复杂的消费心理和价格敏感度。对价格最敏感的是家庭主妇和老年人群体,他们往往坚持"5元才是合理价"的观点,甚至会因为1元差价转换品牌。而年轻父母和怀旧消费者则表现出较低的价格敏感度,他们更看重品牌带来的情感价值和孩子对产品的喜爱。

从心理账户理论看,消费者将不同类型的支出归入不同"账户"。对于零食饮料这类"零花钱账户",消费者通常设置较为宽松的心理预算。1元的差价在绝对值上虽达20%,但在单次消费中感知并不强烈。这也是旺仔牛奶能够逐步完成价格过渡的心理基础。

另一个有趣的现象是"价格锚定效应"——消费者会将最早接触的价格作为参考点。那些在童年时期以3-4元购买旺仔牛奶的成年人,面对6元价格时会产生"涨价"的认知;而新一代儿童消费者则直接接受6元为"正常价格"。这种代际间的价格认知差异,使得市场能够自然完成价格过渡而不引发大规模抵触。

社交媒体上的讨论也反映了这种心理分歧。在微博、小红书等平台,既有"旺仔牛奶都6元了,童年回不去了"的感慨,也有"6元也不算贵,孩子喜欢就买"的实用主义观点。这种舆论分化恰恰说明产品已成功跨越不同价格敏感度的消费群体。

零售终端的定价自 *** 与市场混乱

一个值得关注的现象是,尽管生产商建议零售价为6元,市场上仍存在大量5元的旺仔牛奶。这种价格混乱反映了中国快消品渠道的复杂性。小型便利店、乡镇小卖部等传统渠道拥有较大的定价自 *** ,它们会根据库存周转、竞争环境和客户结构灵活调整价格。

在竞争激烈的商圈,零售商可能将旺仔牛奶作为"引流产品",以5元甚至更低的价格吸引顾客;而在竞争较弱的社区店,则可能按6元销售以获取更高毛利。这种渠道策略虽然造成了短期价格混乱,但从长期看,它实际上帮助品牌完成了价格过渡——消费者在不同场合接触不同价格,会逐渐扩展其价格接受区间。

电商平台的介入进一步复杂化了价格体系。在618、双11等大促期间,电商渠道的旺仔牛奶单价可能低至4元左右,这种极端价格虽然短期 *** 销量,但也扰乱了消费者的价格认知。对此,企业需要平衡短期销量和长期价格体系,避免过度促销损害品牌价值。

从行业角度看,这种价格混乱也反映了快消品行业渠道管理的挑战。随着社区团购等新零售形态崛起,价格管控难度加大。未来,企业可能需要通过产品差异化(如包装变化)或渠道专 *** 品来实现更精细的价格管理。

5元与6元之争的行业启示

旺仔牛奶的价格现象绝非个案,它折射出整个快消品行业面临的定价挑战与机遇。对品牌方而言,核心产品的小幅渐进式涨价比大幅突然调价更容易被市场接受。通过包装更新、配方升级等理由配合价格调整,可以降低消费者抵触心理。

对零售商来说,理解不同产品的价格弹性至关重要。像旺仔牛奶这样的高知名度、高忠诚度产品,适当提高售价对销量的影响有限,反而能提升毛利;而对价格敏感型产品,则需保持价格竞争力。

对消费者而言,认识到价格变动的必然性也很重要。在通胀成为全球经济常态的背景下,适度接受价格调整才能保证产品质量和企业的可持续发展能力。当然,这需要企业通过产品价值和品牌建设来证明涨价的合理性。

从行业趋势看,未来快消品定价将更加动态化和个性化。基于大数据的实时定价、会员差异化定价、场景化定价等新模式将逐渐普及。旺仔牛奶的5元6元之争,或许只是这场定价革命中的一个缩影。

结语:价格背后的价值思考

回到最初的问题:旺仔牛奶应该是5元还是6元?从市场实际看,6元正成为新常态,但5元仍在一定范围内存在。这种价格二元性恰恰反映了市场经济的活力——不同消费者对同一产品有不同的价值认知和价格接受度。

更深层看,旺仔牛奶的价格讨论其实超越了单纯的数字之争,它关乎我们如何衡量情感价值与货币价值的关系。对那些怀揣童年记忆的消费者而言,旺仔牛奶承载的情感价值或许远超过1元差价;对精打细算的家庭主妇来说,性价比仍是首要考量。

在消费多元化的今天,或许我们应该接受一个事实:同一产品对不同人有着不同的"合理价格"。而企业要做的,就是在成本压力、利润要求和消费者接受度之间找到更佳平衡点。旺仔牛奶的案例告诉我们,成功的定价策略既是一门科学,更是一种理解人性的艺术。

下次当你在便利店拿起那罐熟悉的旺仔牛奶时,无论标价是5元还是6元,不妨想想这个简单数字背后复杂的市场逻辑。也许,这就是现代消费社会的微妙之处——每一个价格标签,都讲述着产品与人的故事。

富贵体育网

富贵体育网